[摘 要]

一事不再罚规则中的“一事”不能根据待判行为符合违法构成要件的数量进行判断,而是应该基于自然意义行为与法律意义行为的区分,厘清自然一个行为、自然多个行为与法定一个行为、法定多个行为之间的对应关系,并将“一事”限定在“法定一个行为”之上。法定一个行为中包含了“纯粹一行为”“复合一行为”“连续一行为”“集合一行为”四种理想的行为类型,并且前两者对应自然一个行为,后两者对应自然多个行为。不再罚规则适用时应先区分法定一个行为违反单个法律规范和违反多个法律规范两种类型。前者中不再罚规则要求只能给予一次行政处罚,禁止给予两次及以上同种类或不同种类的处罚。后者中应继续区分法定一个行为违反的多个法律规范之间属于相异位阶还是相同位阶。如果属于相异位阶,不再罚规则要求选择高位阶的法律规范给予一次行政处罚。如果属于相同位阶,则还要进一步区分不同的竞合情形:当属于“法条包含竞合”时,不再罚规则要求适用“特别法优于一般法”给予一次行政处罚。当属于“法条交叉竞合”或“想象竞合”时,不再罚规则要求根据多个法律规范中设定的处罚种类差异确定处罚规则:假如法律规范中设定了相同种类处罚,应适用“择一重罚”规则作出一次行政处罚;假如法律规范中设定了不同种类处罚,应适用“分类处罚”规则作出行政处罚,即由同一行政机关合并处罚种类后作出一次行政处罚,或者由不同行政机关分别作出不同种类的行政处罚。

[关键词]

一事不再罚规则;自然一个行为;法定一个行为;择一重罚规则;分类处罚规则

行政执法中的一事不再罚规则虽然在理论研究和执法实务中都得到了广泛的认可和遵从,但是对于这一规则的具体内涵却并未形成统一认知,特别是在法理上尚未辨明这一规则内部的具体结构。正是因为这种缺憾,1996年制定的《行政处罚法》并未将其设定在总则之中,而是先确立“一事不再罚款”作为过渡,在第24条中规定了“对当事人的同一个违法行为,不得给予两次以上罚款的行政处罚”。2021年立法机关对《行政处罚法》进行修订时也没有对该条款进行系统重造,只是在原条文之后增加了“同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的,按照罚款数额高的规定处罚”的补充条款(同时修改为第29条)。正如学者指出的,这种立法上的留白主要源于学界对一事不再罚规则的理解不统一。学界对该规则理解上的不统一留下了许多亟须深入拓展的理论空间,凸显了在法理上对一事不再罚规则进行体系化阐释的必要性,我们必须厘清一事不再罚规则内部的具体结构,才能为完善立法提供可行建议,也才能对行政执法实践产生指导作用。因此,本文拟对一事不再罚规则进行体系化阐释,为行政执法中适用一事不再罚规则勾勒一幅完整的思维导图。

一、判断“一事”的法理基础

一事不再罚规则适用的前提是“一事”,也即通常所说的“一个违法行为”(本文中两个概念通用)。但对于如何判断待判行为属于“一个违法行为”却存在着需要澄清的理论疑点。

(一)“一事”的判断不能基于违法构成要件的数量

对于判断待判行为是否属于“一个违法行为”(一事)的问题,目前学界以“构成要件说”为主流观点。构成要件说认为判断待判行为是否为“一个违法行为”应借鉴刑法学说中的犯罪构成要件理论,符合行政法律规范中设定的一个违法构成要件的,属于一个违法行为,而符合多个违法构成要件的,就属于多个违法行为。

这种主流观点是值得商榷的。这是因为,如果一个违法行为是指符合一个违法构成要件的行为,那么就无法解释一个违法行为如何能够同时违反多个法律规范。就法理而言,法律规范由特定的事实构成与相应的法律后果两个部分组成,前者设定了社会主体的某种作为或不作为的行为义务,后者设定了社会主体违反前者设定的行为义务时所引发的后果。当我们论及行为主体违反了某个法律规范,其实就是在说它的行为事实符合了该法律规范中的事实构成部分,将会引发相应的法律后果。也即,违反某个法律规范就意味着符合了某个法定的事实构成要件,而法定的事实构成要件就是所谓的违法构成要件(行政违法行为构成要件),两者其实是一致的。由此,违反某个法律规范和符合某个违法构成要件这两种说法其实是一个硬币的两面,都在指称同一种行为状态。

如果根据符合的违法构成要件数量判断违法行为的数量,那么就会自然推导出一个违法行为也就是符合一个违法构成要件的行为,并且这个行为也就只能违反一个法律规范。然而,《行政处罚法》第29条已经明确规定了一个违法行为违反多个法律规范时的处罚规则,一事不再罚规则的研究中也必然会涉及一个违法行为违反多个法律规范时应如何处理的问题。这意味着,一个违法行为完全有可能违反多个法律规范。于是,就产生了一个逻辑悖论,即“符合一个违法构成要件的是一个违法行为,而这一个违法行为又可能同时违反多个法律规范,从而符合多个违法构成要件”,这显然在逻辑上是说不通的。

事实上,“一个违法行为”并非指符合一个违法构成要件的行为,而仅仅指行为主体实施的“一个违反了法律规范的行为”,其中的数量词“一个”修饰的是“行为”,而非其违反的“法”的数量,也并非该行为符合的违法构成要件的数量。待判行为数量的判断应当先于且独立于对其符合的违法构成要件数量的判断。待判行为数量的判断是对行为主体实施的行为事实的主观认定,违法构成要件数量的判断则是对法律规范条文的教义分析,两者并不相同。我们应当先判断行为主体实施的行为数量是否为“一个”,然后才能基于对法律规范条文的教义分析,进一步判断这“一个”行为符合了几个法律规范中设定的违法构成要件,也即违反了几个法律规范。这意味着,一个违法行为虽然在多数情况下只符合一个违法构成要件,也即违反一个法律规范,但在特殊情况下完全有可能同时符合多个违法构成要件,也即违反多个法律规范。

简言之,我们不能用待判行为符合违法构成要件的数量来推断待判行为本身的数量,而是应该先判断待判行为的数量是否为“一个”,然后进一步观察这“一个”待判行为符合的违法构成要件的数量(体现为其违反的法律规范数量),进而探讨不再罚规则。

(二)自然意义行为与法律意义行为的界分

判断待判行为是否为“一个行为”的另一个难题源自“行为”概念中实质上包含了两个层面的行为,即自然意义行为和法律意义行为。自然意义行为是指在无任何外在法律规范评价的情形下,行为主体一系列动作的集合体,是对行为主体在特定主观意志支配下实施的客观形体活动的描述。法律意义行为则是自然意义行为经过法律规范的评价后形成的行为概念,它体现了主权国家立法机关对自然意义行为的价值判断,是披上法定价值外衣的自然意义行为。自然意义行为先于法律意义行为存在,并且可以脱离法律意义行为单独存在。而法律意义行为基于自然意义行为而产生,不能脱离自然意义行为单独存在,必须附着于后者之上才能成立。因此,自然意义行为是基础,法律意义行为是衍生。

正是因为自然意义行为与法律意义行为存在差异,所以自然意义行为的数量与法律意义行为的数量可能会不同。毕竟立法机关在设定法律意义行为时存在着广泛的裁量权,并无刚性约束要求必须将自然意义行为的数量与法律意义行为的数量相对应。法律规范并非自然事实的镜像,在规范与事实之间总会存在鸿沟。由此,自然意义上的一个行为虽然通常会被立法机关设定为法律意义上的一个行为,但是也有可能会被强制分割成法律意义上的多个行为。例如,在没有相关法律规范予以评价时,车辆驾驶员在特定地点停车,无论时间长短都是自然意义上的一个行为。但是出于行政管理的目的,可以通过立法将自然意义上的一个停车行为按照特定标准分割为法律意义上的多个行为,并规定其在特定地点停车构成了多个行政违法行为。

同样,自然意义上的多个行为虽然通常会被设定为法律意义上的多个行为,但也有可能被融合成法律意义上的一个行为。即“数个自然的行为动作立于一个紧密的时间上及空间上的联结关系,而经由处罚法律规定评价成为单一行为”。例如,在没有相关法律规范予以评价时,某个药品公司购买、运输、储存、销售药品属于自然意义上的多个行为。但是出于行政管理的目的,可以通过立法将这些行为用“经营”的概念予以融合,构成法律意义上的“一个”经营行为。

可见,自然意义上的一个行为、多个行为与法律意义上的一个行为、多个行为之间存在着交叉混合对应的关系。在通常情况下,自然意义上的一个行为对应的就是法律意义上的一个行为,自然意义上的多个行为对应的就是法律意义上的多个行为。不过在法律规范特别规定的情形下,自然意义上的一个行为有可能对应法律意义上的多个行为,自然意义上的多个行为也有可能对应法律意义上的一个行为。

厘清这种对应关系之后,我们就可以发现,行为主体的“一个行为”既有可能指向自然意义上的一个行为,也有可能指向法律意义上的一个行为。那么一事不再罚规则中的“一个违法行为”应当指向何种意义上的一个行为?显然,应当指向法律意义上的一个行为。因为“违法”必然是在经过法律评价之后得出的结论,既然讨论的是一个“违法”行为,则必然是法律意义上的一个行为。而这种法律意义上的一个行为既有可能对应自然意义上的一个行为,也有可能对应自然意义上的多个行为。这意味着,所谓的“一个”违法行为,虽然在多数情况下与自然意义上的一个行为相重合,但在特殊情况下却可能包含了多个自然意义行为。并且,这一个违法行为既有可能违反一个法律规范,也有可能违反多个法律规范(也就是说,既有可能符合一个违法构成要件,也有可能符合多个违法构成要件)。在澄清这些关键性法理区别的基础上,我们就可以进一步剖析一事不再罚规则中“一事”概念的法理构造。

二、“一事”概念的法理构造

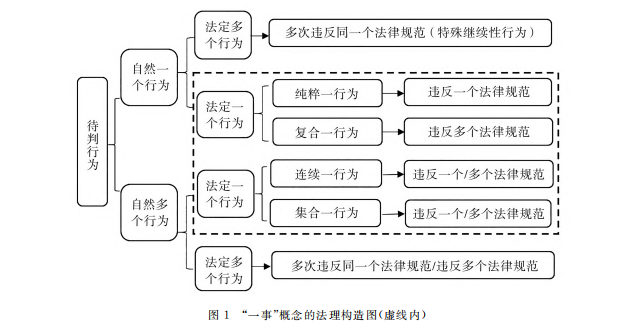

如上所述,自然意义上行为数量与法律意义上行为数量并不一定相同,而且这两种行为的数量判断应先于且独立于该行为违反的法律规范数量的判断。在此基础上,我们可以运用韦伯意义上的理想类型研究方法,将实践中纷繁芜杂、种类繁多的行为依据其核心特征予以提炼,绘制图1所示“一事”概念的法理构造图,并揭示它与相关概念之间的关系。

在图1中,我们用“自然一个行为”与“自然多个行为”表示自然意义上行为的数量,用“法定一个行为”与“法定多个行为”表示法律意义上行为的数量,其中虚线框内就是“一事”概念的内部法理构造。根据此图,我们应先分析待判行为在自然意义上的行为数量,然后再分析其对应的法定一个行为中包含的具体类型,进而才能厘清“一事”内部的法理结构。

(一)自然意义上行为数量的判断

自然意义上行为数量的判断是指根据自然的观点,从一般的生活经验出发,基于社会中普通理性人的认知观念,推断特定的行为事实属于一个行为还是多个行为。对此,我们可以从外部视角与内部视角两个方面进行分析。

外部视角是指从客观中立第三方的角度观察,行为主体实施了一系列在时间与空间上具有密切关联的动作,这些动作具有内在的一致性,被自然地视为一个行为。例如甲为泄愤对乙进行殴打,殴打过程中甲可能会实施许多动作,包括拳打、脚踢、拉扯、拖拽,乃至挥舞棍棒、砖石、刀具等物体进行攻击。从客观中立第三方的角度观察,甲的这些动作虽然形态各异,单独一个动作也可能会伤害乙的身体,但是在空间和时间上相互之间却存在密切的关联,共同对乙的身体造成了伤害,具有内在的一致性,由此也就可以被自然地视为同一个殴打行为。由于外部视角是从行为主体外在的客观行为形态进行推断,所以被学者称为“外部观察模式”。内部视角是指从客观中立第三方的角度观察,行为主体实施的一系列动作是基于同一个行为目的,共同服务于行为主体的同一个(或同一类)意思决定,因而被自然地认为是一个行为。例如上述甲殴打乙的事例中,甲对乙实施的一系列打击动作都是基于伤害乙的意思决定而实施,都是为了通过造成乙的身体伤害来发泄甲自身愤怒情绪,其行为目的具有同一性。因此结合上述外在视角的观察,能够进一步断定甲的行为属于一个殴打行为,而非多个殴打行为。

需要强调的是,外部视角和内部视角的判断存在主次之分,前者为主、后者为次。也就是说,外部视角是推断行为事实是否属于自然一个行为的主要标准,内部视角则是用来辅助或巩固外部视角的判断结论。如果从外部视角已经判断行为事实不是自然一个行为,那么就无须再进行内部视角的判断。例如,一个司机每天都为一家公司超载运输货物。虽然从内部视角而言,司机的目的就是为公司运输货物并赚取薪金,其行为目的只有一个。但是从外部视角而言,司机每天的超载运输行为在时间上已经被区隔为多个行为。从客观中立第三方的角度观察,司机实施的是多个超载运输行为,并不会因为其行为目的只有一个而认定其属于同一个超载运输行为。可见,在自然行为数量的判断问题上,应当以外部视角的判断为主,再辅之以内部视角的判断。

(二)“一事”的具体类型:法定一个行为

在确定了待判行为在自然意义上的行为数量之后,我们就可以进一步分析它所对应的“法定一个行为”(一事)中的具体类型。

1.对应自然一个行为的“法定一个行为”

在没有法律规范特别设定的情况下,自然一个行为与法定一个行为默认都是重合的,毕竟立法者也分享了社会中普通理性人的一般认知,将自然一个行为界定为法定一个行为是顺理成章的立法选择。因此,只要在立法中没有作出特别规定,那么自然一个行为与法定一个行为就是当然重合的。根据法定一个行为违反的法律规范数量不同,我们可以进一步将其区分为两种具体类型:

第一种类型是“纯粹一行为”。所谓纯粹一行为是指违反一个法律规范的法定一个行为(对应自然一个行为),它只符合一个违法构成要件,这也是最常见的行为类型。例如,甲实施了殴打乙的行为,并未实施其他行为。这在自然意义上属于一个行为,在法律意义上也同样属于一个行为,并且只违反了《治安管理处罚法》第43条关于禁止殴打他人的法律规定,那么就属于纯粹一行为。需要注意的是,纯粹一行为中也包括未被立法强制分割为多个行为的继续性行为。例如在特定地点停车的行为,如果未被立法按照停车时长的标准强制分割为多个法律意义上的停车行为,则意味着属于纯粹一行为。类似的还有未被立法强制分割的在同一条公路上持续超速行为/无证驾驶行为等,也属于纯粹一行为。

第二种类型是“复合一行为”。所谓复合一行为是指同时违反多个法律规范的法定一个行为(对应自然一个行为)。由于它同时符合了多个违法构成要件,也就构成一事不再罚判断中最为常见的疑难情形。复合一行为的出现是由于行政法律规范体系庞杂,立法主体层级繁多,导致同一个法律意义上的行为可能会受到不同行政法律规范的调整,且不同的行政法律规范既有可能来自同一部门行政法,也有可能来自不同部门行政法。例如,一个货车司机驾驶货车运输一定重量的货物行驶在公路上,自然意义上,基于其运输行为在空间和时间上的紧密性,应属于一个运输行为,同时在法律规范中并未将这一个自然行为特别分割为多个行为,因此在法律意义上也属于一个运输行为。此时自然一个行为与法定一个行为是重合的。但是,由于货物重量的原因(一方面货物和货车的总重量超过了《公路法》中为保护公路不被压坏而设定的公路核定载重量,另一方面货物本身重量也超过了《道路交通安全法》中为保证运输安全而设定的货车核定载重量)导致同一个运输行为违反了两个不同的行政法律规范,同时符合了“超限运输”和“超载运输”两种不同违法构成要件,这一运输行为就属于“复合一行为”。复合一行为与纯粹一行为的关键区别在于前者违反了多个不同的法律规范,后者则只违反了一个法律规范,但是它们都属于对应自然一个行为的法定一个行为。

2.对应自然多个行为的“法定一个行为”

在特殊情况下,自然意义上的多个行为会被立法机关拟制为法律意义上的一个行为,其目的主要在于方便设定相应的罚则。这种情形下的法定一个行为也包含了两种具体类型:

第一种类型是“连续一行为”。所谓连续一行为是指行为主体连续实施了多个自然意义上的相同行为,而在立法中将这些具有相同行为外观的自然行为拟制为一个法律意义上的行为予以处理。例如,甲每天晚上十点在家里练习打击乐器并连续多日,制造的噪声干扰了邻居乙的正常生活。在自然意义上,甲每天晚上都在重复实施具有相同外观的行为,存在着多个自然意义的行为,且都违反了《治安管理处罚法》第58条关于禁止制造噪声干扰他人正常生活的规定。但是在法律意义上,甲连续多个晚上实施的这些相同行为被立法融合拟制为法律意义上的同一个违法行为,行政机关在进行处理时也是作为同一个违法行为予以处理,并不会将其拆分为多个违法行为分别进行处理。

第二种类型是“集合一行为”。所谓集合一行为是指行为主体实施了多个自然意义上的不同行为,而在立法中将这些具有不同行为外观的自然行为拟制为一个法律意义上的行为予以处理。集合一行为通常出现在经营性领域,如上文提及的药品经营企业未取得药品经营许可证从事药品经营活动,立法就是将购买、运输、储存、销售药品等多个自然意义上的不同行为整合入“经营”这样一个法律行为概念中。集合一行为与连续一行为的关键区别在于前者是通过立法将多个不同的自然意义行为拟制为同一个法律意义行为,后者是通过立法将多个相同的自然意义行为拟制为同一个法律意义行为。

需要注意的是,无论是连续一行为还是集合一行为,两者都既有可能违反一个法律规范,也有可能违反多个法律规范。因此与上文所述的纯粹一行为、复合一行为的区分标准并不相同,前两者是以法律上整合的多个自然意义行为是否相同作为区分标准,后两者则是以待判行为违反的法律规范数量作为区分标准。

通过以上分析,我们可以总结出一事不再罚规则中的“一事”就是指“法定一个行为”,其中包含了四种基本的理想行为类型,即纯粹一行为、复合一行为、连续一行为、集合一行为。它们是“一事”最基本的四种行为形态,各类纷繁芜杂的“一事”都可以视为这四种基本行为形态的叠加或变形。

(三)“一事”的排除情形:法定多个行为

从图1中我们可以看出,除了法定一个行为之外,还存在“法定多个行为”的情形,并且它也具有与自然一个行为或自然多个行为的对应关系。法定多个行为并不属于“一事”,而是属于“多事”,因此并不适用一事不再罚规则。不过由于法定多个行为中存在与“一事”相类似且十分容易混淆的自然一个行为,因此我们仍需对其仔细分析并予以排除。

1.对应自然一个行为的“法定多个行为”

容易与“一事”混淆的情形出现在对应自然一个行为的“法定多个行为”之上。在此种情形中,原本自然意义上的一个行为被立法机关强制分割成多个法律意义上的行为,构成法律意义上的多个行为。

典型的例子就是“特殊继续性行为”。这种行为类型是指通过立法将自然意义上的一个继续性行为分割为多个法律意义上的行为。上文提及的通过立法将自然意义上的一个停车行为按照停车时间强制分割为法律意义上的多个行为就是常见的例证。类似的还有通过立法将一个超速行驶的自然行为按照一定标准(如时间长度、行政区域等)分割为多个法律意义上的超速行驶行为。这种类型中的行为原本在自然意义上只违反了一个法律规范(一个停车行为违反一个禁止停车的法律规范,一个超速行驶行为违反一个禁止超速的法律规范),但是由于立法将其强制分割为多个相同行为,因此在法律意义上构成多个行为分别违反同一个法律规范(多个停车行为分别违反同一个禁止停车的法律规范,多个超速行驶行为分别违反同一个禁止超速的法律规范)。

正是因为这种类型中立法将原本自然意义上的“一事”强制分割为法律意义上的“多事”,属于“法定多个行为”而非“法定一个行为”,所以虽然表面上看来似乎与一事不再罚问题相关,但实际上已经被立法排除在一事不再罚规则的体系之外。不过由于这种情形中的自然行为数量是“一个”,所以在传统行政法研究中常被纳入一事不再罚规则进行讨论,从而引发了诸多争议。

2.对应自然多个行为的“法定多个行为”

在大多数情况下,自然意义上的多个行为在立法时都会被顺理成章地设定为法律意义上的多个行为,也即自然多个行为在大多数情况下都会被默认对应法定多个行为。这也是最容易被排除在一事不再罚规则体系之外的法定多个行为,它可以细分为两种类型:

第一种类型是行为主体多次实施违反同一个法律规范的行为。例如,甲在第一天殴打了乙,在第二天殴打了丙。甲的两次殴打行为的对象各不相同,从自然观点而言属于两个自然意义上的行为,并且在法律意义上也是两个独立的殴打行为,只是都违反《治安管理处罚法》第43条的法律规定而已。也即,甲实施了多个自然意义行为,在法律上也被视为多个行为,并且它们都违反了同一个法律规范。

第二种类型是行为主体实施多个违反不同法律规范的行为。例如,甲白天在街上殴打了乙,晚上又去参与聚众赌博。甲的殴打行为和赌博行为在行为外观上具有明显的差异,在时间与空间上也都存在显著的区别,属于两个不同的自然意义行为。同样在法律意义上,甲的行为也被视为两个不同的行为,分别违反了《治安管理处罚法》第43条和第70条的规定。也即,甲实施了多个自然意义行为,在法律上也被视为多个行为,并且它们分别违反了不同的法律规范。

这两种“法定多个行为”的类型明显不属于“一事”,而是属于“多事”,因此不是一事不再罚规则体系中的内容,理应予以排除。

三、不再罚规则的制度结构

一事不再罚规则中的不再罚规则,也即对已经被确认为“法定一个行为”的违法行为,行政机关原则上不得给予两次以上的行政处罚。在分析这一规则内部的制度结构之前,需要先澄清两点:

第一,如果同一个行政处罚行为中依法包含多个处罚种类,则并没有违反不再罚规则。在我国的行政法律规范中,存在大量对行政机关授予针对一个违法行为同时实施多种行政处罚的规定。这些规定意味着,同一个行政处罚行为中依法有权包含两个以上的处罚种类,且并不违反不再罚规则。第二,不再罚规则中限制的处罚种类不仅仅限于罚款,各个行政处罚的种类都应当纳入不再罚规则的考量中。虽然我国《行政处罚法》第29条仅规定对违法行为主体实施的同一违法行为不得给予两次以上“罚款”的行政处罚,并未规定不得给予两次以上其他种类的行政处罚,以至于有观点认为行政处罚中的一事不再罚仅指“一事不再罚款”。但是,立法机关之所以将一事不再罚规则中的处罚种类设定为“罚款”,是因为法理上对一事不再罚规则的内部结构尚未探明,立法不宜贸然进行设定,并且行政执法实践中罚款被滥用的情形最为常见。这样的立法缺憾恰恰凸显了学理上探讨一事不再罚规则的必要性和迫切性,也是本文研究的意义所在。

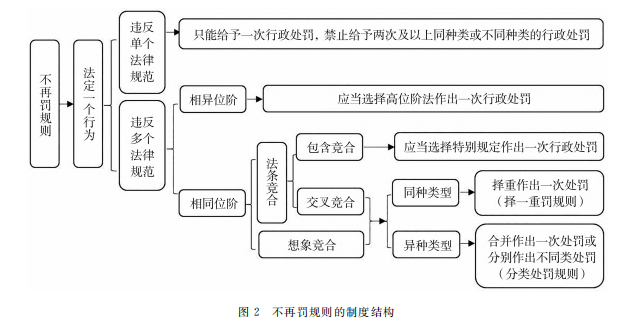

在澄清以上两点的基础上,我们可以绘制图2以揭示不再罚规则的制度结构。

图2是在图1基础上的进一步拓展。由于“法定一个行为”(一事)违反的法律规范数量会导致不再罚规则的大相径庭,因此图2中依据其违反的法律规范数量不同将其区分为“违反单个法律规范”和“违反多个法律规范”两种情形,以下分别探讨它们的不再罚规则。

(一)“法定一个行为”违反单个法律规范时的不再罚规则

当法定一个行为违反单个法律规范时,不再罚规则要求行政机关不能对违法行为主体作出多次行政处罚(无论是同种类还是不同种类的处罚),只能依法作出一次行政处罚。

实践中可能存在两种违反不再罚规则的情形:其一,对于法定一个行为,行政机关给予违法行为主体两次以上同种类的行政处罚。例如,甲实施殴打乙的违法行为,仅违反《治安管理处罚法》第43条这一个法律规范。此时如果行政机关对甲处以两次相同种类的行政处罚——两次罚款、两次拘留等——就属于违反不再罚规则。其二,对于法定一个行为,行政机关给予违法行为主体两次以上不同种类的行政处罚。例如,同样是在甲违反《治安管理处罚法》第43条的事例中,如果行政机关先后给予甲两次不同种类的行政处罚——一次罚款、一次拘留——也违反了不再罚规则。之所以不能给予两次以上同种类或不同种类的行政处罚,是因为违法主体在违反单个法律规范时仅破坏了一个法律秩序,基于行政处罚中过罚相当原则的要求,只能给予一次否定性的法律评价,否则属于对一个违法行为进行重复评价,会导致过罚不相当。

简言之,当法定一个行为违反单个法律规范时,行政机关给予违法行为主体两次以上同种类或不同种类的行政处罚都违反了不再罚规则。

(二)“法定一个行为”违反多个法律规范时的不再罚规则

法定一个行为违反多个法律规范时的不再罚规则远比违反单个法律规范时复杂,因为不但会涉及法律位阶问题,而且会涉及法条竞合问题以及不同行政处罚种类的选择问题,并且与法律适用规则之间还会发生重叠。

1.多个法律规范呈现相异位阶关系

如果法定一个行为违反的多个法律规范呈现相异位阶关系,那么不再罚规则要求行政机关只能选择高位阶的法律规范作出一次行政处罚,不能分别依据多个法律规范作出多次行政处罚(无论是同种类还是不同种类的处罚)。

事实上,此时的不再罚规则与“上位法优于下位法”的法律适用规则出现了重叠。因为就法律适用规则而言,法律规范之间的相异位阶关系意味着法律位阶存在高低之分,应当遵循上位法优于下位法的法律适用规则,选择适用上位法予以行政处罚。不过,就不再罚规则而言,当法定一个行为同时违反了相异位阶的多个法律规范时,它除了也要求行政机关选择上位法作出处罚之外,还更加强调同时不能选择下位法作出再次处罚,只能依据上位法作出“一次”行政处罚。也就是说,此时法律适用规则更侧重于要求行政机关必须选择上位法实施行政处罚,不能选择下位法实施行政处罚;不再罚规则更侧重于要求行政机关只能依据上位法作出“一次”行政处罚,而不能作出多次行政处罚。在这个意义上,不再罚规则与法律适用规则虽然推导出一致的结论,但是两者强调的重点并不相同,因而彼此之间还是呈现了某种相互补充的关系。

2.多个法律规范呈现相同位阶关系

如果法定一个行为违反了相同位阶的多个法律规范,就应先行判断法律规范之间属于法条竞合(“法条包含竞合”抑或“法条交叉竞合”)还是想象竞合,然后再分别确定其中的不再罚规则内容。为了分析便利,我们将“违反多个法律规范”主要限定在“违反两个法律规范”的情形上,其他违反更多法律规范的情形可以基于此推演。

(1)法条竞合与想象竞合的界分

法条竞合与想象竞合的区分标准在学界颇具争议,不过目前的通说认为可以用发生竞合的两个法律规范所设定的违法构成要件之间的关系作为区分的标准,即如果两个法律规范中设定的违法构成要件相互重叠,那么就属于法条竞合,否则就属于想象竞合。并且,基于违法构成要件重叠关系的不同,法条竞合又可以进一步区分为“法条包含竞合”与“法条交叉竞合”两种主要类型。违法构成要件是否重叠,则主要取决于对法律规范条文中特定概念的文义解释。

第一,法条包含竞合关系。法条包含竞合是指两个法律规范中,一个法律规范中设定的违法构成要件包含了另一个法律规范设定的全部违法构成要件,并且除此之外至少还存在一个额外的违法构成要件。例如,违法主体绕开电表私自接线用电的行为同时违反了《治安管理处罚法》(2012年)第49条和《电力法》(2018年)第71条的规定。前者规定盗窃“公私财物”的行为应予以处罚,后者规定盗窃“电能”的行为应予以处罚。从违法构成要件而言,盗窃电能行为的违法构成要件包含了盗窃公私财物行为的全部违法构成要件,但多了盗窃对象为“电能”这样一个额外要件。由此,《治安管理处罚法》中盗窃公私财物行为的法律规范和《电力法》中盗窃电能的法律规范就属于法条包含竞合关系,前者被后者所包含。可以看出,法条包含竞合关系实质上就是法律适用规则中一般规定和特别规定之间的关系,其中一般规定对应的是被包含的法律规范(《治安管理处罚法》中盗窃公私财物行为的法律规范),特别规定对应的是包含的法律规范(《电力法》中盗窃电能的法律规范)。

第二,法条交叉竞合关系。法条交叉竞合是指两个法律规范中设定的违法构成要件存在部分重合,但各自都包含了至少一个额外的违法构成要件。例如,企业在厂区露天堆放的大量淤泥排放出臭气污染大气的行为同时违反了《固体废物污染环境防治法》(2016年)第68条和《大气污染防治法》(2018年)第99条的规定。前者规定未采取相应防范措施,造成工业固体废物扬散、流失、渗漏或者造成其他环境污染的行为应予以处罚。后者规定超过大气污染物排放标准排放大气污染物的行为应予以处罚。基于文义解释可以看出,这两个法律规范中的概念存在交叉而非包含关系,因为前者规定“其他环境污染”包括但不限于后者的大气污染,后者排放大气污染物的途径包括但不限于前者的工业固体废物(如污泥)排放大气污染的途径。这就意味着两个法律规范设定的违法构成要件存在交叉关系:两者在企业通过工业固体废物超标排放大气污染物这一违法构成要件上是重合的,但前者的违法构成要件中还包括了污染土地环境、水资源环境等非大气环境的要件,后者的违法构成要件中还包括了直接通过工业生产(如通过烟囱排放废气)而非工业固体废物超标排放大气污染物的要件。因此,这两个法律规范之间属于典型的法条交叉竞合关系。

第三,想象竞合关系。想象竞合是指两个法律规范中设定的违法构成要件之间不存在重合,各自的违法构成要件相互独立。例如,一名货车司机驾驶载着一定重量货物的卡车行驶在公路上,同时违反了《道路交通安全法》第92条与《公路法》第50条的规定。这两个法律规范中前者设定的违法构成要件是货物的重量超过货车本身核定载重量,后者设定的违法构成要件是货车与货物的总重量超过公路本身核定载重量。虽然两者都涉及货车所载货物的重量,但是前者中货物重量是独立的构成要件,后者中货物重量则并非独立要件,而是必须和货车重量加总后才能一起构成独立要件,因此从概念的文义解释而言两者之间并无包含或交叉的关系。同样,前者中的货车核定载重量与后者中的公路核定载重量也是完全不同,从概念的文义解释而言也并无包含或交叉关系。由此,这两个法律规范设定的违法构成要件并无重合之处,因此也就不存在法条包含或交叉竞合关系,只是因为司机运输特定重量货物恰好同时满足了两者的要件,从而产生了想象竞合关系。

区分法条竞合与想象竞合的原因在于它们适用的不再罚规则存在差异,其中法条包含竞合与法条交叉竞合时的不再罚规则有所不同,而法条交叉竞合与想象竞合时的不再罚规则是一致的。

(2)法条包含竞合时的不再罚规则

如果法定一个行为违反的多个法律规范之间属于法条包含竞合关系,不再罚规则要求行政机关应当选择其中的特别规定作出一次行政处罚,也即行政机关应当选择包含其他规范的法律规范,而不能选择被包含的法律规范作出一次行政处罚。

可以看出,法条包含竞合关系事实上就是特别法与一般法之间的关系,当法定一个行为同时违反的多个法律规范之间呈现法条包含竞合时,其实就是它违反的多个法律规范之间呈现特别规定与一般规定的关系。此时,不再罚规则与“特别法优于一般法”的法律适用规则之间就出现了重叠,只不过不再罚规则更侧重于强调只能作出一次行政处罚,不能作出多次行政处罚而已。

总之在法条包含竞合时,不再罚规则要求行政机关应当依据“特别法优于一般法”的法律适用规则,选择多个法律规范中的特别规定作出一次行政处罚。

(3)法条交叉竞合与想象竞合时的不再罚规则

如果多个法律规范之间属于法条交叉竞合或者想象竞合关系,不再罚规则要求行政机关应当根据多个法律规范中设定的处罚种类异同,选择不同的处罚规则。如果设定的处罚种类相同,应适用“择一重罚”规则作出一次行政处罚。如果设定的处罚种类不同,应由同一行政机关“合并处罚种类”作出一次行政处罚,或者由不同行政机关分别作出不同种类的行政处罚。

详言之,这种情形下的不再罚规则是依据《行政处罚法》总则中规定的“过罚相当”原则推导而出的。“过罚相当”是设定和实施行政处罚的法定原则之一,它要求“无过不罚、小过小罚和大过重罚”。据此,我们可以将其区分为“禁止重复评价”和“应当充分评价”两个细化标准。前者是指行政机关对同一违法行为原则上只能给予一次处罚性评价,防止不恰当地加重违法行为主体的法律责任;后者是指行政机关应对同一违法行为作出全面、充分的处罚性评价,防止不恰当地减轻违法行为主体的法律责任。这两个标准实质上是从正反两个方面决定了不再罚规则的内涵,且后者更容易被人忽视。基于这两个标准我们可以推导出法条交叉竞合与想象竞合时的不再罚规则。

第一,多个法律规范中设定了相同种类的行政处罚。如果多个法律规范中设定了相同种类的行政处罚,基于禁止重复评价和应当充分评价两个标准,不再罚规则要求适用择一重罚规则处以一次行政处罚。择一重罚规则是指行政机关选择设定同种类更重处罚的法律规范作出一次行政处罚。其中要求行政机关选择同种类更重处罚的法律规范体现了应当充分评价标准,防止对违法行为不适当地予以过轻处罚。而要求行政机关只能作出一次行政处罚则体现了禁止重复评价标准,防止对违法行为不适当地予以过重处罚。两者结合恰好体现了《行政处罚法》规定的过罚相当原则。

这种情形中最典型的例子是多个法律规范中设定的处罚种类都是罚款。《行政处罚法》第29条明确规定此时应当“按照罚款数额高的规定处罚”,其采用的就是择一重罚规则。不过,由于法律规范中设定的罚款通常都具有一定的裁量幅度,不同规范中设定的罚款数额上限与下限都会有所不同,因此有学者指出在适用择一重罚规则时,应当选择罚款裁量幅度上限更高的法律规范予以处罚,避免重复评价,同时为了避免对违法行为的评价不足,最终确定的罚款额度也不能低于另一法律规范设定的罚款裁量幅度的下限。这种观点很好地体现了禁止重复评价和应当充分评价两个标准的有机统一,符合过罚相当原则对不再罚规则的要求。

需要注意的是,择一重罚规则事实上预设了一个前提,即多个法律规范中设定的相同种类行政处罚内部能够比较处罚的轻重程度。如两个法律规范设定的都是行政拘留,不同行政拘留内部就存在轻重程度之分(拘留5日比拘留10日要轻)。然而,并非所有相同种类的行政处罚内部都具有轻重程度之分,如两个法律规范设定的都是吊销许可证的处罚,相互之间就无法比较轻重程度。此时择一重罚规则就不能当然适用,而是可以由行政机关在自身职权范围内选择任一法律规范予以处罚。

第二,多个法律规范中设定了不同种类的行政处罚。如果多个法律规范中设定了不同种类的行政处罚,基于禁止重复评价和应当充分评价两个标准,不再罚规则要求由同一行政机关合并处罚种类作出一次行政处罚,或者由不同的行政机关分别作出不同种类的处罚。这一不再罚规则我们可以称之为“分类处罚规则”,从而与“择一重罚规则”相对应。

假设两个法律规范中,一个设定了罚款的处罚种类,另一个设定了通报批评的处罚种类。如果法律规范将这两种处罚种类的处罚权力都授予同一个行政机关,那么该机关就可以将两种处罚种类合并后作出一个“罚款+通报批评”行政处罚决定。但是,如果法律规范将这两种处罚种类的处罚权力分别授予两个不同的行政机关,那么这两个机关就有权分别作出罚款或通报批评的行政处罚决定(但是不能都作出罚款处罚或通报批评处罚)。虽然此时会存在两个行政处罚行为,但是基于应当充分评价标准,这并不违反不再罚规则,而是属于不再罚规则中的特殊情形。

这种情形下之所以不采用择一重罚规则,是因为不同种类的行政处罚之间并不一定存在轻重之分,常常会难以清晰地区分出处罚程度孰重孰轻。例如,虽然我们能够大体判断出警告处罚会轻于拘留处罚,但是却很难区分出罚款处罚与没收非法财物处罚、限制从业处罚与责令关闭处罚等不同种类处罚之间的程度轻重。因此,只有在相同种类行政处罚的内部才可以清晰地区分出处罚程度轻重,也才有可能适用择一重罚规则。

并且,这种情形下之所以允许行政机关将多个法律规范中的不同处罚种类合并后作出一次行政处罚,甚至允许不同的行政机关分别作出不同种类的行政处罚(多次行政处罚),是因为立法机关在多个法律规范中设定不同的行政处罚种类,必然具有对违法行为进行不同侧面评价的立法考量。如果行政机关只能选择其中一个法律规范设定的处罚种类作出行政处罚,那么就意味着并没有实现立法机关的意图,未对违法行为作出全面、充分的评价,会导致不适当的过轻处罚,违反了过罚相当原则中的充分评价标准。

假设一个法律规范中设定了罚款的处罚,另一个法律规范中设定了限制从业的处罚,且两者属于法条交叉竞合或想象竞合。当法定一个行为同时违反它们时,行政机关无论是选择罚款处罚还是选择限制从业处罚,都没有充分实现两者中设定的、对这一违法行为的评价要求。只有既对违法主体施加罚款处罚,又施加限制从业处罚,才能充分满足过罚相当原则中的应当充分评价标准。特别是其中允许不同行政机关分别作出不同种类行政处罚,虽然表面上看来此时对同一违法行为实施了两次行政处罚,但是这并未破坏过罚相当原则中的禁止重复评价标准,因为这两次行政处罚是为了满足应当充分评价标准而不得已为之,其目的也是实现过罚相当原则,因此属于不再罚规则中极为特殊的例外情形,也即,不再罚规则并非绝对地要求只能存在一个处罚行为。

此外,在行政执法实践中还有可能存在一种特殊情况,即法定一个行为违反的多个法律规范中,不同的法律规范之中既设定了同种类的行政处罚,又设定了不同种类的行政处罚。例如一个法律规范设定了“罚款+通报批评”的处罚,另一个法律规范中设定了“罚款+限制从业”的处罚。对此,行政机关可以同时适用择一重罚规则与分类处罚规则,即对于同种类的行政处罚采用择一重罚,对不同种类的行政处罚采用分类处罚。

结语

综上所述,一事不再罚规则的体系化阐释应当先从自然观点确定待判行为的数量,然后再观察其对应的法律意义上行为的数量,且“一事”应特指“法定一个行为”。法定一个行为既有可能违反单个法律规范,也有可能违反多个法律规范。对于前者,不再罚规则要求行政机关只能给予一次行政处罚,禁止给予两次以上同种类或不同种类的行政处罚。对于后者,不再罚规则与法律适用规则会存在诸多重叠之处,应当区分不同情形适用不同的处罚规则,但都应当遵循过罚相当原则中禁止重复评价与应当充分评价两个标准,特别不能忽视后者的要求。