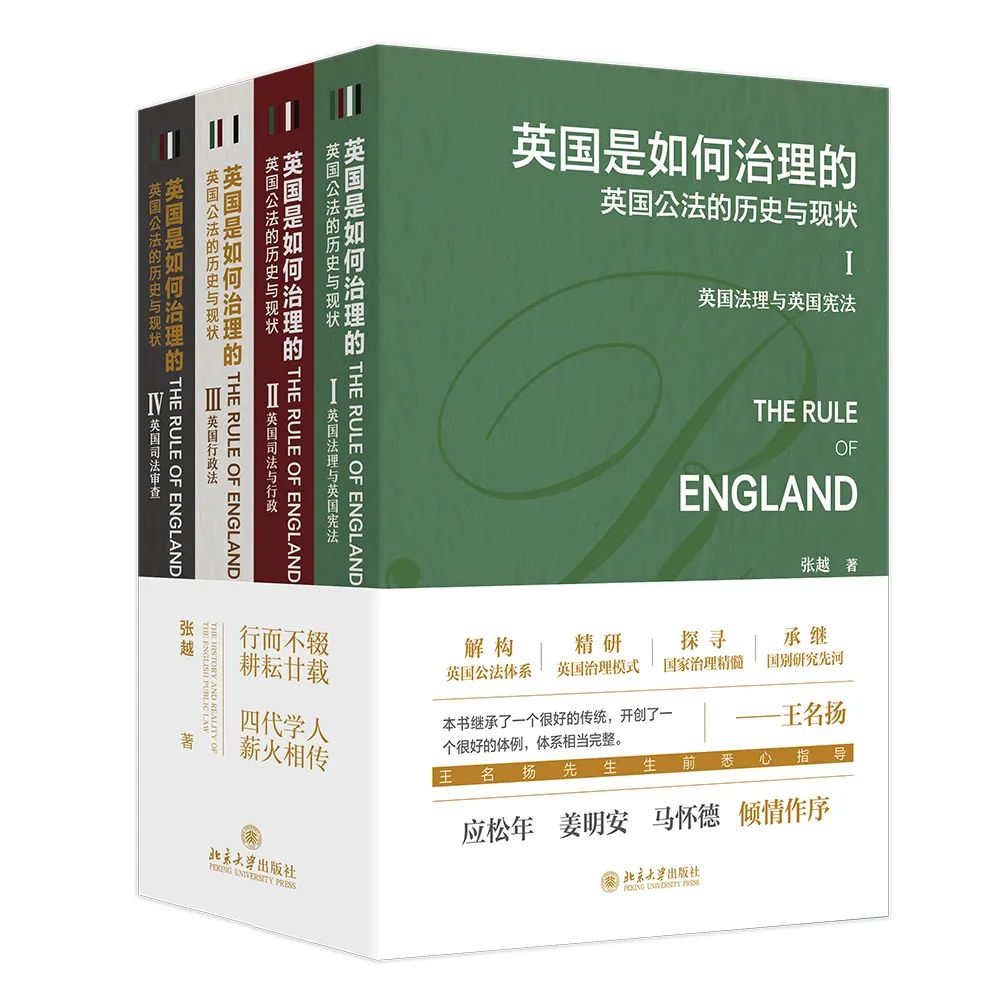

《英国是如何治理的:英国公法的历史与现状》(全四卷)

张越 / 著

《英国是如何治理的:英国公法的历史与现状》对作为英美法系的代表国家的英国公法进行了系统、全面的梳理和归纳,开创了我国系统性研究他国法律制度的先河,并用中国法学的研究方法、按照中国法治的理论体系,将英国公法的判例结论及立法成果,与中国相应领城的理论与实践成果相对比,在中英公法的差异之处着力,形成了中国人易于理解和便于把握的比较借鉴英国公法的知识系统,内容全面,体系完整,结构清晰。本书共分四卷,第一卷《英国法理与英国宪法》,主要介绍英国的法律体制,特别是其中的法治观念、原则,民主政治如何沿着选举体系,议会道路迈向宪法之治的剖析等,是洞悉本书精神的门径;第二卷《英国司法与行政》,介绍英国的司法行政体制及其变革,最终落脚于司法与立法的关系、司法与行政的关系、司法权及其自我克制、司法公正;第三卷《英国行政法》,分总论和分论两编,介绍各种行政行为、行政程序,分析英国行政管理方面的具体知识、经验和制度;第四卷《英国司法审查》详细介绍了英国的司法审查制度的原理、制度和程序。王名扬先生认为本书开创了一个很好的体例。

四卷本《英国是如何治理的:英国公法的历史与现状》新书发布会在京圆满召开

《英国是如何治理的:英国公法的历史与现状》(全四卷)新书发布会在京圆满召开

2025年2月26日,依法治国新时代的国别研究主题报告会暨《英国是如何治理的:英国公法的历史与现状》(全四卷)新书发布会在北京元照读书馆圆满召开。这是行政法学界的一场学术盛会,是对行政法学巨擘王名扬先生的跨时空致敬,也是四代行政法学人不绝如缕的思想交响。

本次新书发布会由北京大学出版社蒋浩先生主持,他首先对各位来宾表示热烈欢迎,并强调此次新书发布会不仅是燕大元照20周年开年启动的一次盛会,更是2025年在京行政法学者的一次重要聚会。同时,他回顾了燕大元照20年来出版的行政法学科的经典作品。从2006年王名扬先生的《比较行政法》,到2011年的龚祥瑞先生自传《盲人奥利翁:龚祥瑞自传》;从王名扬的《法国行政法》《英国行政法》《美国行政法》,再到《王名扬全集》,以及杨建顺教授翻译的日本著名学者盐野宏先生的经典作品《行政法三部曲》,以及今天首发的四卷本《英国是如何治理的:英国公法的历史与现状》。20年来,燕大元照为我国行政法学科的发展与研究成果的积累及引进做出了重要的贡献。

他特别感谢了本书作者张越先生的凝聚力与号召力,使得众多学者能够齐聚一堂。随后,蒋浩先生逐一介绍了到场嘉宾,并请本书作者张越博士首先发言。

司法部离退休干部局副局长、原国务院法制办复议司副司长、协调司副司长,《英国是如何治理的》一书作者张越博士首先郑重感谢各位嘉宾、听众莅临。这部耗时23年的著作,凝聚了他几十年的心血,或许可为法学界作出微小贡献。张越博士虽已远离学术一线,但始终心系学界动态。本书的萌芽始于他2002年的赴英访学,彼时,他在诺丁汉大学深入研习英国行政法,走访学者,收集大量珍贵资料,甚至为运回39公斤的英文原版书籍而舍弃随身物品。本书初稿原为八卷本,后为增强本书的适读性和扩大读者群体,调整了本书的结构框架,改为四卷本。之后因英国新的法案通过、英国脱欧等原因,又进行了三次大的修改调整,小的修改完善不计其数。张越博士希望此书能为中国行政法与宪法研究提供新视角。

北京大学出版社陈康编辑亦深情介绍,《英国是如何治理的》一书的编校过程非常不易,从开始编辑到最终出版,长达8年时间,各个校次的书稿纸样摞起来高达2.5米。单就解决文中的法律法规名称、专有名词、职务名等的统一问题,就做了一个28页的校勘表,逐卷逐项核查。为了使专业内容更易被大众理解,作者结合中国法律体系与语言习惯,将艰深的学术内容转化为大众可读的文本,实现“从专业积累到大众普及的跨越”。本书不仅是一部学术专著,更致力于成为公众理解国家治理逻辑的窗口。

紧接着,北京大学法学院姜明安教授作为开场嘉宾,首先对张越博士的新作表示了高度的赞赏。他回忆起与张越博士早年的合作经历,特别提到了张越博士在学术上的严谨与执着,对其治学态度高度赞扬。姜教授表示,张越博士的新作不仅填补了国内在英国行政法研究领域的空白,更为中国的行政法学研究提供了新的视角和方法。

中共中央党校(国家行政学院)胡建淼教授在发言中强调,张越博士的新作对于推动中国行政法学研究具有重要意义。他指出,英国行政法作为世界上最为发达和完善的行政法体系之一,对于中国的行政法治建设具有重要的借鉴意义。胡教授对张越博士能够深入钻研英国行政法,并将其研究成果呈现给国内学界表示了由衷的敬佩。

中国政法大学法学院焦洪昌教授作为张越博士的老友,以轻松幽默的方式分享了与张越博士的交往经历。他提到,张越博士不仅学术造诣深厚,而且为人谦逊、乐于助人。焦教授对张越博士的新作给予了高度评价,认为这部作品不仅展现了张越博士的学术才华,更体现了他对中国行政法学研究的深厚情感。

中国人民大学法学院杨建顺教授在发言中首先对张越博士提出的国别研究思路表示了肯定,对行政法学研究和国别研究发表了自己的看法,并且简单介绍了即将出版的由其翻译的日本盐野宏教授的“行政法三部曲”。

中国政法大学法治政府研究院曹鎏教授在发言中表达了对张越博士的敬佩之情。他认为,张越博士的作品不仅展现了他在英国行政法研究领域的深厚造诣,更体现了他对中国行政法学研究的独特见解和深刻思考。曹教授还分享了自己在阅读张越博士作品时的感悟和体会,认为这部作品对于推动中国行政法学研究具有重要的启示意义。

中国社会科学院法学研究所张生研究员引用孔子“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”,强调作者因热爱行政法与英国法律史,凭借长期坚持完成这部宏篇巨著,其创作过程亦是对定力与体力的考验。最后总结这部巨著以英国法律史为切入点,兼具历史纵深与现实关切,为比较法研究与中国法治发展提供了重要知识基础与理论启示。

北京大学法学院王锡锌教授从学界生态切入,直言“官员著书热”折射出学术与实务的微妙张力。他以本书为例,提出国别研究需紧扣“时间、空间、身份、读者”四大意识,避免陷入“宏大命题与细节脱节”的陷阱。他特别提到:“张越的写作跳出了技术化窠臼,直指制度本源,这种问题意识值得学界深思。”

清华大学法学院张建伟教授在发言中从文学与法律两个角度对张越博士的新作进行了评价。他指出,张越博士的作品不仅语言流畅、逻辑清晰,而且深刻揭示了英国行政法的精髓和要义。张老师以历史细节为引,对比中英法治路径差异。他列举英国大宪章、培根反腐案等经典案例,强调“法治文明的核心在于底线与程序”。谈及张越博士的作品时,他感慨:“这部书不迎合功利性研究,而是带读者重回制度生长的土壤,这种学术纯粹性在当下尤为珍贵。”

清华大学法学院何海波教授聚焦方法论革新,认为本书打破了“教科书式比较”的局限。他以英国脱欧为例,指出“张越的研究揭示了一条暗线:主权博弈背后是文明基因的韧性”。他呼吁学界“以问题为舟,驶向制度深水区”,并坦言:“这部书让我重新思考何为‘真问题’。”

作为张越博士三十年挚友,中国政法大学中欧法学院刘飞教授分享了其跨界治学的趣闻:工科出身的张越曾深夜修理精密仪器,并将这种“工程师思维”融入法学研究。他认为,本书选择了适合我们的现代法治建构的写法和一种新的知识组合方式,为我们的国别法研究奠定了一个非常好的知识基础。

北京师范大学法学院王静副教授从学术传承与时代挑战的视角切入,直言“人工智能时代,学术研究需重新定义价值坐标”。她指出,当前学生普遍依赖电子书与碎片化阅读,但张越的四卷本著作以“250万字的笨功夫”证明,真正的学术深耕无法被算法替代。她特别提到:“这本书不仅承载中国学者对英国法治的独特观察,更是一代学人精神血脉的延续——从王名扬先生到张越博士,行政法学者的坚守在于‘以问题为火种,点燃代际传承’。”面对学生“为何还要写书”的困惑,她回应:“当AI能生成答案时,学者的使命恰恰是提出机器无法追问的真问题。”

最后,知名学者周大伟老师以文明史视角,犀利指出“法治精髓无需重复发明”。他对比中西方近代化路径,直言“国情应适配先进经验,而非本末倒置”,并引用书中案例佐证“制度冲突的本质是文明逻辑的碰撞”。他风趣地说:“我发现张越博士有点像王名扬先生,不仅神似而且形似,所以中国行政法学界的薪火相传,后继有人。”

在这场活动的尾声,作者张越博士还回应了各位老师对于其工作和著述的时间冲突问题。强调了三点:一是打字速度特别快,每分钟可以打70字,一个小时就是4000字,极端情况下每天一两万字不在话下;二是延伸思考并及时整理,对调研、开会或日常工作中遇到的问题,别人随即忘到脑后,但他绝不轻易放过,晚上、周末、节假日继续钻研,每天研究一两个问题,日积月累遂蔚为壮观;三是充分利用碎片时间,等车时、地铁上、滑雪间隙、泡温泉时,也会拿出笔记本电脑,随时修改文稿或者记下当时思考的闪光点。这部作品是他多年来对英国行政法深入研究和思考的结果,旨在为中国行政法学界提供一个全面了解英国行政法的窗口。同时,他也表达了对中国行政法学未来发展的期待和愿景:“法治研究需社会共哺,精装书‘纸贵’的背后,是学术尊严的定价。”

在发布会现场,嘉宾们还就英国行政法与中国行政法治建设的关联性、新书的学术价值和实践意义等问题进行了深入的交流和讨论。他们纷纷表示,这次新书发布会不仅让他们了解了这本书背后的故事,也为他们提供了一个相互学习、共同进步的机会。

随着新书发布会的圆满落幕,我们期待张越博士的新作能够为我国行政法学研究提供一种新的思路,为学界注入新的活力与动力。

同时,我们也期待未来能有更多的学术盛会,为学者们提供一个展示才华、交流思想的舞台。