【摘要】在现有体制下,人民法院难以承担对国家秘密进行实质审查的任务,亦无力对行政机关的过度保密行为形成有效的制约。应当建立更加多元化的定密争议解决方式,以推动政府信息公开:一是重拾《政府信息公开条例专家建议稿》中的方案,建立信息委员会;二是赋予公民定密异议权。结合日本、美国等国家和地区的经验,就信息委员会的定位、信息委员会与行政复议委员会的关系、定密异议与强制解密审查制度的比较等相关法律问题进行探讨,具有现实意义。

【关键词】国家秘密,信息委员会,定密异议,解密审查,政府信息公开

一、难担重任的司法审查——以谷山龙川案为例

谷山龙川参加了2009年北京市高考。成绩公布后,谷山龙川对理科综合成绩有异议,遂向北京教育考试院高等学校招生办公室(以下简称高招办)申请查分,取得了该科目试卷的得分明细表。经核对,谷山龙川对该卷中多道题目的评分标准存在疑问,要求高招办具体解释其疑问。高招办以高考评分标准属于国家秘密为由予以拒绝。谷山龙川不服,提起行政诉讼。法院判决驳回了谷山龙川的诉讼请求,上级法院予以维持。[1]

2010年,谷山龙川又一次参加了高考,并于成绩公布后申请高招办向其公开其理综、数学及外语试卷。高招办认为经评阅后的考生试卷“涉及”相关评分标准、评分细则,而评分标准属于国家秘密级为由再次拒绝。谷山龙川不服,提起行政诉讼。法院判决驳回了谷山龙川的诉讼请求,上级法院予以维持。[2]

这四份判决的争点之一在于试题启用后的高考评分标准是否属于国家秘密。[3]高招办用以确定试题启用后的高考评分标准属于国家秘密的依据为教育部会同国家保密局于2001年修改的《教育工作中国家秘密及其密级具体范围的规定》(教密[2002]2号),根据该规定第3条第(3)项第3目,“国家教育全国、省级、地区(市)级统一考试在启用之后的评分标准”属秘密级国家机密。

高考结束后,其评分标准真的是“国家秘密”吗?高招办似乎言之有据,法院的判决也予以认可。但在现实中,高考评分标准似乎从未被相关部门和人士作为国家秘密来对待,证据有三:

第一,在实行高考后“估分”填报志愿的地区,试卷、答案和评分标准是考生用以估算高考成绩、进而填报志愿的唯一参考,会被合法地发到每个考生的手中。

第二,即使在不需要“估分”填报志愿的地区,高考试题、答案及评分标准也会出现在各类合法出版物上。[4]

第三,笔者于2015年12月12日以“高考”、“评分标准”为关键词在百度上检索,得到约有3480000个结果;同日,以同样的关键词在中国知网上进行“主题”检索,有13276篇文章,其中不乏对高考评分标准的学术讨论[5]以及阅卷中心组负责人的详细解读。[6]很难想象居然有这样广为人知、深入讨论的“国家秘密”!事实上,前后历经两次高考、四次判决的谷山龙川案仅仅是我国各种荒唐的“国家秘密”中的一例,国家秘密的泛滥早就被称为“政府信息公开的瓶颈”。[7]

值得玩味的是法院的态度。

面对显然“不是秘密的秘密”,两级法院坚持形式审查,无一例外地坚持判决谷山龙川败诉,这四份判决中的一份([2011]一中行终字第850号)也被最高法院行政审判庭编的《中国行政审判案例》(第3卷)[8]所收录。案例评析的撰稿人引用了最高法院广宇法官的观点:“法院在政府信息公开案件中对涉及国家秘密的政府信息的审查应当属于有限形式审查,而且应当主要集中在行政机关主张政府信息属于国家秘密是否有确实充分的证据支持。”[9]李广宇法官作为主要起草人的《最高人民法院关于审理政府信息公开行政案件若干问题的规定》也将对国家秘密的司法审查确定为一种形式审查。

尽管不情愿,笔者还是基本认同李广宇法官的观点。在现有体制下,我国的法院难以承担对国家秘密进行实质审查的任务。理由在于:

首先,保守国家秘密的目的在于维护国家安全和利益,具有高度专业性,需要有专业知识背景或作高度政治判断。

其次,我国的保密工作机构虽然是行政机关的组成部分,但是与一般职能部门相比具有相对独立性。特别是在国家层面,国家保密局不仅是国务院下属的行政机关,也是中央保密委员会的工作机构。对于保密局等涉及党政“一套班子、两块牌子”的机关,其作出的具体行政行为的可诉性一直是行政诉讼实践中一个难以解决的问题。

在实践中,法院在面对国家秘密时连基本的“形式审查”也做得很勉强,已经“退守到国家秘密司法审查的最边缘”,[10]表现出了很强的“无力感”。[11]这显然无法对行政机关的过度保密行为形成有效的制约。

面对这种情形,很多学者提出要通过加重行政机关的说明责任、引入秘密审查制度等方式“加强司法审查”。从长远来看,笔者同意这些学者的见解,加强司法审查确实是解决这一问题的有效途径之一。但短期内,考虑到当前“党管秘密”的体制和最高法院本身的意愿,向司法审查投注过多的期待则更像是学者们的“一厢情愿”。[12]

我们应该尝试建立现行国家体制下更具可行性的制度来解决这一问题。笔者认为,可以考虑通过两个方案来解决问题:

一是参考日本经验,建立信息委员会“一揽子”解决政府信息公开的救济问题;

二是参考美国经验,完善我国现有的定密异议或解密审查制度。

二、方案一:设立信息委员会

(一)信息委员会:“胎死腹中”的方案

当初起草《政府信息公开条例专家建议稿》(以下简称《专家建议稿》)时,学者曾提出建立信息委员会以解决政府信息公开中的争议。[13]这个信息委员会的设想主要参考了日本的信息公开审查会,[14]这是日本信息公开法律制度中“最受瞩目、最具特色之处”。[15]它起源于日本地方公共团体的信息公开实践活动。在多年来的信息公开实践中,作为咨询机关的信息公开审查会的工作卓有成效,因而日本《关于行政机关保有的信息公开的法律》(以下简称日本《信息公开法》[16])的立法者在国家层面建立了信息公开审查会,其特点有七:[17]参与行政复议;属于第三者机关;属于咨询机关;属于合议制机关;不具有对制度运营的建议功能;全国只设置一个;设置在总理府内。尽管信息公开审查会定位为咨询机关,但其在日本信息公开实践中发挥了非常重要的作用。

尽管拥有着优良的“海外基因”,但在最终通过的《政府信息公开条例》中,信息委员会的设想却没有被立法者所采纳。有学者将原因归结为三点:[18]

第一,尚未充分认识到政府信息公开制度本身的独特性;

第二,不愿或难以实现制度突破;

第三,多受美国的影响。

但现在看来,按照信息委员会的思路对相关制度进行改革时机已经较为成熟:

首先,《政府信息公开条例》实施已逾六载,政府信息公开制度本身的独特性已经为公众和决策者所认识。

其次,与信息委员会相类似的制度——行政复议委员会,自2008年起已经于全国多个城市进行试点,并有望在《行政复议法》修改时上升为立法。有了前者的良好实践,信息委员会的设想算不上“步子迈得太大”。

再次,如本文第一部分所述,将推动政府信息公开的重任放到法院的肩膀上,效果并不好。所以,重拾这一方案的设想具有一定可行性。目前也有学者建议在省级以上保密行政管理部门内部建立相对独立的信息公开委员会。[19]

(二)改革建议

如果参照日本信息公开审查会的经验进行改革,需要解决好以下两个问题。

第一,信息委员会的定位。

日本《信息自由法》将信息公开审查会定位为咨询机关,理由在于:[20]

其一,如果定位为裁决机关,则要遵守相对严格的程序,这样就难以实现简易、迅速的救济。

其二,要求信息公开审查会面对所有行政领域的不服申请,作出负最终行政责任的判断是极为困难的,而使其处于咨询机关的地位,从第三者立场发表意见,会更具有积极意义。否则,面对涉及国家机密、外交利益、公共安全的信息,信息公开审查会可能会采取自我抑制的消极态度,事实上不利于其救济功能的发挥。

与之相反,我国学者在建议设立与信息公开审查会功能近似的行政复议委员会时,多坚持让后者成为实质的裁决机关,[21]这主要是出于保障行政复议委员会权威性的考量。但笔者认为,若将信息委员会也定位为裁决机关,则难免会遇到如今政府信息公开诉讼的尴尬——审查者采取消极态度,难以实现对“国家秘密”的实质审查和控制。为了保障信息委员会的实效性,宜将其定位为咨询机关,并通过两种方式保障其权威性:

一是公开信息委员会的决议,为不遵守委员会决议的行政机关制造“舆论压力”。日本的信息公开审查会就是采用这种手段,使自己的绝大多数咨询意见得到遵守。[22]

二是通过程序设定保障委员会决议的拘束力,可以参考《哈尔滨市行政复议规定》第55条的思路。[23]

第二,信息委员会与行政复议委员会的关系。

在日本信息公开领域,信息公开审查会之外并无行政复议委员会——日本《信息公开法》规定,依照《行政不服审查法》对信息公开决定等提起的不服声明,除了两种情形[24]之外,裁决机关应当向信息公开审查会咨询;如未履行咨询程序即作出裁决,其裁决违法无效。所以,其地位大体相当于我国个别试点的行政复议委员会(当然,前者在实践中的作用要大得多),只不过前者只是局限于信息公开领域。台湾“政府资讯公开法”并未设置类似于信息公开审查会的机构,由行政诉愿委员会协助处理相关诉愿请求,可以对相关政府信息进行秘密审查。从日本和台湾的经验看,信息公开审查会和行政诉愿委员会在功能上具有一定的相似性,都可以对相关政府信息进行秘密审查。我国学者起草《专家建议稿》的时候,国内尚未开始行政复议委员会的试点工作,因而建议在县级以上各级人民政府设立作为非常设性机构的信息委员会。如果将来《行政复议法》修改后,各级政府设立行政复议委员会,是否有必要单独设立信息公开委员会呢?

这个问题主要涉及政府机构的编制和调整,需要综合考虑多种因素。笔者认为,考虑到政府信息公开(尤其是涉及到国家秘密)案件具有专业性和敏感性的特点,即使只设立行政复议委员,不设立信息委员会,也应为相关的案件制定独特的规则:

一是为参与政府信息公开案件的委员设定保密义务,如日本《信息公开及个人信息保护审查会设置法》第4条第8款规定:“委员不得泄露职务上知道的秘密,退职后同样不得泄露。”[25]

二是可以根据相关政府信息所属的种类适当调整委员会组成人员的比例,如韩国《关于公共机关信息(情报)公开的法律》第12条第3款规定,信息公开审议会1/2的委员应由了解国家机关业务或信息公开业务的外部专家来担任,但是主要负责审查三种信息[26]的国家机关由该国家机关的首长决定外部专家的组成比例,但至少应有一名。

三、方案二:完善现有的定密异议或解密审查制度

(一)定密异议与强制解密审查:两种制度的比较

在美国,除司法审查之外,解决定密争议主要有两种方式:一是定密异议(Classification Challenges),[27]一是强制解密审查(Mandatory Declassification Review)。[28]美国总统奥巴马于2009年发布的第13526号行政命令对这两种制度都做了规定。

定密异议主要包括两方面的内容:

第一,如果任何持有秘密信息的人出于善意,对该信息是否应该定密持怀疑态度,都可以按规定程序提出异议。

第二,部门长官必须设置相关程序,确保所有秘密信息的持有人能够对定密不当或者未定密的信息提出异议,该程序应保证:

1.任何人不会因为提出异议而遭受惩罚;

2.所提异议有机会接受公正的官员或专门委员会审查;

3.个人有权就机构的决定向部际安全定密复议委员会(Interagency Security Classification Appeals Panel,由来自国务院、国防部、司法部、中央情报局、国家档案馆以及总统安全事务助理的高级代表组成)提出申诉。

强制解密审查的要点有:

申请人有权申请原始定密机关对被定密信息进行强制审查。申请需符合特定的条件:

一是要提供足够细节以保证该部门通过合理努力找到该文件或资料;

二是根据《美国法典》第5编第552条,该信息不属于免予搜索和审查的范围;

三是该信息不涉及正在进行的诉讼;

四是现任总统或隶属于现任总统的人员和部门产生的信息,不受强制解密审查的限制。但是,国家档案馆馆长有权对自己控制的前任总统的秘密信息,加以审查、降密或解密;

五是各部部长要制定有关程序处理强制解密审查申请,对拒绝申请的应提供行政复议程序,并告知申请者有权向部际安全定密复议委员会提出申诉。

两种制度的相同之处在于,申请人不服行政机关的初次决定都已请求部际安全定密复议委员会进行复议。它们的主要差别在于申请人的范围:前者是保密系统内部解决定密争议的方式,只有合法持有国家秘密的人才可以申请,而后者的申请人涵盖了除了外国政府及其代表之外的所有主体。

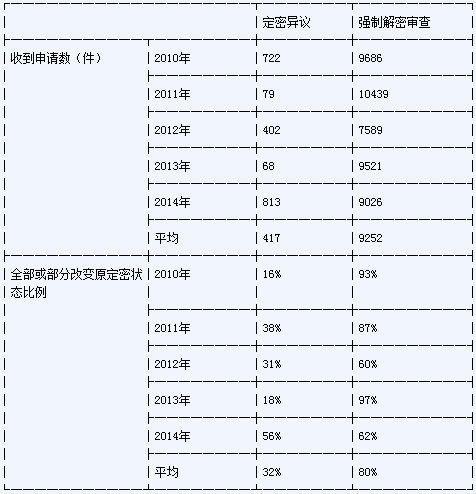

从美国信息安全监督办公室(Information Security Oversight Office,ISOO)于2010—2014财政年度向总统提交的工作报告来看,两种制度的实施效果上具有较大的差别。

表1:2010—2014财政年度定密异议与强制解密审查制度运行之比较[29]

从上表可以看出,尽管不同年份的数据波动较大,但强制解密审查无论在收到申请数还是全部或部分改变原定密状态比例上都远远高于定密异议。两者为何会有如此大的差距呢?美国信息安全监督办公室在2010年的报告中将之归因于信息持有人对该条款的不熟悉,[30]但这个解释的说服力是可疑的:定密异议制度并非奥巴马政府所独创,事实上,克林顿和小布什关于保密制度的行政命令中都有类似条款,内容差异不大,很难想象这一制度能够“潜水”这么久而不为相关人士所熟知,毕竟美国有着十分系统、完善的保密培训制度。两者的差距应该主要是制度设计上的,作为保密系统内部的争议解决方式,定密异议的申请人与被定密信息往往没有直接的利害关系,所以提起申请和坚持“战斗到底”的热情并不高,而强制解密审查制度的申请人则相反。可见,赋予外部的利害相关人挑战定密行为的权利,对防止过分保密具有重大意义。

(二)改革建议

我国也有定密异议和解密审查制度,但与美国具有较大差异。2014年实施的《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》第20条对定密异议程序作了较为详细的规定:

第一,提起定密异议的主体,只能是合法知悉国家秘密事项的“机关”、“单位”,即使是保密系统的个人,也只能通过所在机关、单位提出。[31]与美国将定密异议的申请人定位为“任何持有秘密信息的人”相比,范围更窄。

第二,争议的事项,一是对已定密事项是否属于国家秘密有不同意见的,二是对已定密事项属于何种密级有不同意见的。这一点与美国基本一致。

第三,应先向原定密机关、单位提出异议,对原定密机关、单位未予处理或者对作出的决定仍有异议的,按照争议信息密级的不同,分别报国家保密局或者省级保密局确定。

解密审查制度规定在2014年实施的《国家秘密定密管理暂行规定》第31条,根据这一条款,机关、单位应当每年对所确定的国家秘密进行审核,如果根据保密法律法规或者保密事项范围调整后,不再属于国家秘密的,或者公开后不会损害国家安全和利益,不需要继续保密的,应当解密。在我国,无论是哪一种制度,都没有赋予公民个人直接挑战定密行为的权利。

全国人大法工委组织编写的《中华人民共和国保守国家秘密法解读》曾对此作出解释。该书认为,之所以没有赋予普通公民对定密的异议权,主要是基于以下几点考虑:[32]

一是定密权是国家权力,不能赋予个人行使。定密行为在本质上是机关、单位内部的行为。因此,对定密行为的监督,只能是机关、单位自身或者其上级机关、单位或者是业务主管部门,以及依法行使保密管理职权的保密行政管理部门。

二是国家秘密的保密性,决定其知悉范围的有限性。国家机关和涉密单位之外的其他人无从了解哪些事项是国家秘密及其密级。只有产生国家秘密的机关、单位有权知悉国家秘密的人,以及保密行政管理机关,才有可能对定密的准确性提出异议。

三是确定国家秘密的专业性,决定了只有保密业务主管部门才具有权威性。

笔者认为,这些理由都是值得商榷的:

首先,赋予公民个人定密异议权并非是让公民行使本来属于保密部门的定密权,这完全是两个概念。

其次,定密行为并非仅仅是机关、单位内部的行为,如果不当定密行为侵犯了公民的知情权,公民当然有权利提出异议。

再次,公民在大多数情况下确实无从了解国家秘密的具体内容,但根据已有的线索和证据对定密行为的准确性提出异议不仅是可能的,也是必要的。像谷山龙川案中这样的“国家秘密”,在我国并不罕见。

最后,定密行为确实具有专业性的特点,但专业不等于百分之百的准确,由于定密主体的自利性[33]和制度设计、执行中的种种问题,我国定密行为的准确性是非常令人担忧的,“某地方保密工作部门对本地政法部门一年的定密情况进行分析后,定密的准确率只有30%左右”。[34]

所以,笔者在某种程度上认同学者关于赋予公民定密异议权的建议,[35]另有两点值得考虑:

第一,在赋予公民定密异议权之外,还可以赋予公民请求原定密机关进行解密审查的权利,从美国的经验看,后者可能在实践中发挥更大的作用。

第二,应当打破现有保密部门作为定密争议最终裁决主体的格局,即使不能建立像美国那样的部际安全定密复议委员会,也应当尝试引入保密部门之外的主体参与到定密争议的解决当中,至少在行政系统内部形成某种约束和制衡。

四、结论

在一个有着两千年专制传统、深深浸淫在保密文化之中的国度,推动信息公开不是一件容易的事情。从目前的实践来看,面对高举“国家秘密”大旗的行政机关,法院显得有些力不从心、底气不足。建立多元化的定密争议解决体制,赋予中立第三方对国家秘密的实质审查权,是突破保密瓶颈、推动信息公开的关键一步。

【注释】

[1]参见北京市海淀区人民法院[2009]海行初字第00304号行政判决书;北京市第一中级人民法院[2010]一中行终字第1060号行政判决书。后谷山龙川又向北京市高级人民法院申请再审,被驳回。参见北京市高级人民法院[2012]高行监字第00456号驳回再审申请通知书。

[2]参见北京市海淀区人民法院[2009]海行初字第00304号行政判决书;北京市第一中级人民法院[2011]一中行终字第850号行政判决书。

[3]试题启用前的评分标准属于国家秘密并无争议。同时,与广为学界和媒体关注的杨婷婷诉福建省教育考试院一案不同,杨婷婷要求公开的是高考试卷和答题卷的原始卷,非评分标准。参见梁艺:《工作秘密不予公开的合法性反思——从杨婷婷高考试卷“调包”案切入》,载《时代法学》2015年第2期。

[4]谷山龙川在2009年的诉讼中,曾提交《普通高等学校招生全国统一考试试题答案汇编》作为证据,试图证明评分标准应与答案汇编性质相同,在考试前均属绝密级,在考试后答案汇编可以公开,则评分标准也应当予以公开。但没有被法官采纳。参见北京市海淀区人民法院[2009]海行初字第00304号行政判决书。

[5]如韩守玉:《中美大学入学考试英文写作评分标准的对比——基于SAT与中国高考的比较》,载《西南农业大学学报》(社会科学版)2011年第11期。

[6]如周宏:《高考作文评分标准解读》,载2011年1月23日《文汇报》第010版。作者为华东师范大学语文教研中心副主任,长期担任上海高考语文阅卷中心组负责人兼作文组大组长。

[7]焦红艳:《政府信息公开遭遇“国家秘密”瓶颈》,法制网,http://www.legaldaily.com.cn/bm/content/2008-06/29/content_888235.htm?node=7.(最后访问时间:2014年8月15日)。

[8]最高人民法院行政审判庭编:《中国行政审判案例》(第3卷),中国法制出版社2013年版,第79—83页。

[9]李广宇:《政府信息公开司法解释读本》,法律出版社2011年版,第247页。

[10]郑春燕:《政府信息公开与国家秘密保护》,载《中国法学》2014年第1期。

[11]王锡锌:《信息公开的制度实践及其外部环境——以政府信息公开的制度环境为视角的观察》,载《南开学报》(哲学社会科学版)2011年第2期。

[12]相近的观点见杨伟东:《政府信息公开主要问题研究》,法律出版社2013年版,第235页。

[13]具体方案是:县级以上各级人民政府设立信息委员会,信息委员会由专家委员和同级人民政府各部门的首席信息官组成。信息委员会所有委员均是兼职。专家委员由各级人民政府信息资源管理部门负责推荐,本级政府首长任命。专家委员的人数应占信息委员会委员总数的1/3以上。专家委员每届任期3年,可以连任(第27条)。信息委员会为非常设性机构,信息委员会的日常联络机构为各级人民政府的信息资源主管部门(第28条)。

[14]周汉华主编:《政府信息公开条例专家建议稿——草案、说明、理由、立法例》,中国法制出版社2003年版,第159—161页。

[15]范姜真媺:《日本资讯公开救济程序之探讨》,载《东吴法律学报》2005年第1期。

[16]参见刘杰:《日本信息公开法研究》,中国检察出版社2008年版,附录一。

[17]周汉华主编:《政府信息公开条例专家建议稿——草案、说明、理由、立法例》,中国法制出版社2003年版,第161—162页。

[18]杨伟东:《政府信息公开主要问题研究》,法律出版社2013年版,第233—234页。

[19]余凌云:《政府信息公开的若干问题——基于315起案件的分析》,载《中外法学》2014年第4期。

[20]刘杰:《日本信息公开法研究》,中国检察出版社2008年版,第101、102页;范姜真媺:《日本资讯公开救济程序之探讨》,载《东吴法律学报》2005年第1期。

[21]如刘莘:《行政复议改革之重——关于复议机构的重构》,载《行政法学研究》2012年第2期;余凌云:《论行政复议法的修改》,载《清华法学》2013年第4期;王青斌:《论我国行政复议委员会制度之完善》,载《行政法学研究》2013年第2期。

[22]在日本《信息公开法》实施后3年间(2001年4月至2003年4月),信息公开审查会作出了1553个建议,其中仅有两件没有被行政机关所遵循。参见范姜真媺:《政府信息公开与国家机密保护——以日本之学说及实务见解为主》,载《政大法学评论》2007年总第100期。

[23]如果行政复议委员会主任(由行政首长担任)对复议委员会的议决意见有异议,应另外组织案件议决会议或委员会会议,采取少数服从多数原则,以表决方式议决;如果仍然有异议,要报请本级人民政府常务会议集体研究做出决定。

[24]一是不服声明不合法,应予驳回;二是裁决机关决定将相关信息公开。

[25]参见刘杰:《日本信息公开法研究》,中国检察出版社2008年版,附录三。

[26]第一,公开后可能危及国家安全保障、国防、统一、外交关系等国家重大利益的信息;第二,公开后明显会阻碍公务的正常进行的信息;第三,公开后会侵害刑事被告人接受公正审理的信息。

[27]Executive Order 13526, sec.1.8.

[28]Executive Order 13526, sec.3.5.

[29]本表由作者根据美国信息安全监督办公室2010至2014财政年度报告自行整理。工作年报在统计全部或部分改变原定密状态比例时,定密异议按件数计算,而强制解密审查按页数计算。

[30] The Information Security Oversight Office, 2010 Report to The President, p13.

[31]国家保密局编写组编:《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例解读》,金城出版社2014年版,第72页。

[32]李飞、许安标主编:《中华人民共和国保守国家秘密法解读》,中国法制出版社2010年版,第101、102页。

[33]孙宝云:《定密主体自利性对信息公开的影响》,载《云南社会科学》2011年第1期。

[34]郭杰:《信息公开与保密的法律保障》,载《信息网络安全》2007年第4期。作者时任国家保密局副巡视员。

[35]如程洁:《完善定密异议解决制度的法学思考》,载《保密工作》2011年第3期;成协中:《信息公开理念下的定密异议与司法审查》,载《哈尔滨工业大学学报》(社会科学版)2013年第4期。