2015年我返聘到最高人民法院第二巡回法庭(以下简称二巡)不久,也就在这年的12月中旬,我接到一个陌生女同志打来的电话,我习惯地问道:“你好!你找谁?”对方很大方地向我做了自我介绍:“我叫袁方,法律出版社的编辑。听说你是首届全国审判业务专家,想约你写一篇‘我不后悔当法官’的文章。”当时我没有答应她,而是告诉她,让我考虑考虑,再给她回话。之后,我想了想,觉得这一题目不好写,我怕写出来的不是真实的我,让同行们吐槽,我将题目改为“选择当‘法官’究竟是对还是错”,写了2500字左右的一篇短文,发给了她。不久这篇短文发在《中国法律评论》公众号上。没想到三天之内点击量过万,之后多家公众号相继转发,可以说一炮打红。由此提起我写随笔的兴趣。之后写了《吃肉的记忆》《那场对小人物的批判会》《那年代一场“打架”风波》《那年代针刺麻醉》《我也考上了大学》《最高法院‘四大美女’》《给漂亮的判决书泼点冷水》等多篇随笔文章,发在不少公众号上,并多次被转发。2017年元月,我被评为《中国法律评论》2016年度最佳作者,在法律圈的网络上有了点小小的名气。

在公众号上发了不少篇随笔文章后,被商务印书馆王兰萍编辑发现。2018年9月份,王兰萍编辑打电话给我,觉得我写的随笔有点意思,问我能不能按照年代顺序,将我的经历,写成随笔文章并汇集成一本有关我的法律人生随笔集。我回答可以考虑考虑。不久我收到王编辑寄来的北京大学法学院武树臣教授所著有关其法律人生经历的著作《长歌行》。我认真阅读后,感受到作者通过142篇随笔文章,回顾了他的成长历程,从一个侧面反映出那个时代的大事以及他从事法学教育研究、审判实践、重回讲台等的人生经历和感悟。 我虽比武教授小5岁,但我们有许多的共同的经历。我想,我也可以从我的角度,将我从知青至高级法官和从事审判活动的人生经历和感悟,对理想与事业的追求,通过一篇篇随笔文章展现出来,对年轻人,特别是从事法律工作的年轻人有一定的益处。于是,我答应王兰萍编辑,写一本有关我的法律人生随笔文章集。

在公众号上发了不少篇随笔文章后,被商务印书馆王兰萍编辑发现。2018年9月份,王兰萍编辑打电话给我,觉得我写的随笔有点意思,问我能不能按照年代顺序,将我的经历,写成随笔文章并汇集成一本有关我的法律人生随笔集。我回答可以考虑考虑。不久我收到王编辑寄来的北京大学法学院武树臣教授所著有关其法律人生经历的著作《长歌行》。我认真阅读后,感受到作者通过142篇随笔文章,回顾了他的成长历程,从一个侧面反映出那个时代的大事以及他从事法学教育研究、审判实践、重回讲台等的人生经历和感悟。 我虽比武教授小5岁,但我们有许多的共同的经历。我想,我也可以从我的角度,将我从知青至高级法官和从事审判活动的人生经历和感悟,对理想与事业的追求,通过一篇篇随笔文章展现出来,对年轻人,特别是从事法律工作的年轻人有一定的益处。于是,我答应王兰萍编辑,写一本有关我的法律人生随笔文章集。

我上小学五年级时,爆发了“文化大革命”,我的父母都被定位走资本主义道路的当权派并被打倒,哥哥、姐姐和我也都变成了“狗崽子”,被打入另册,最好的可能是划为“可以教育好的子女”。母亲1966年7月23日不堪屈辱自杀身亡;我父亲因长期被批斗,加上久病,得不到及时治疗,于1969年9月9日撒手人寰。因父母离世,我15岁被迫到哥哥插队地方陕西省甘泉县当知青。在陕北插队三年后,招工到宝鸡铁路分局拓石工务段当了近四年的养路工和三年的小学代课教师。1978年12月,我的父母才平反昭雪,从而卸去政治上的包袱,可以同出身好的同龄人一样入党、参军、考大学。正因为,我青少年是处在那个动荡年代,父母的变故,我就比同龄人经历更多的风风雨雨。1979年我考上大学,读了法律,大学毕业后,分配到法院工作。我在法院系统工作30多年,这30多年正是改革开放的转型期,由计划经济向市场经济过渡阶段,人们的思想观念、政治经济制度等都发生了重大变化,社会在前进中,种种矛盾冲突也就处在高发区。法院是个处理各种社会矛盾的地方,在法院见过的风风雨雨多于其他部门。可以说,我的一生都是在风雨中前行,故我将此本随笔集起名为:一生风雨行。

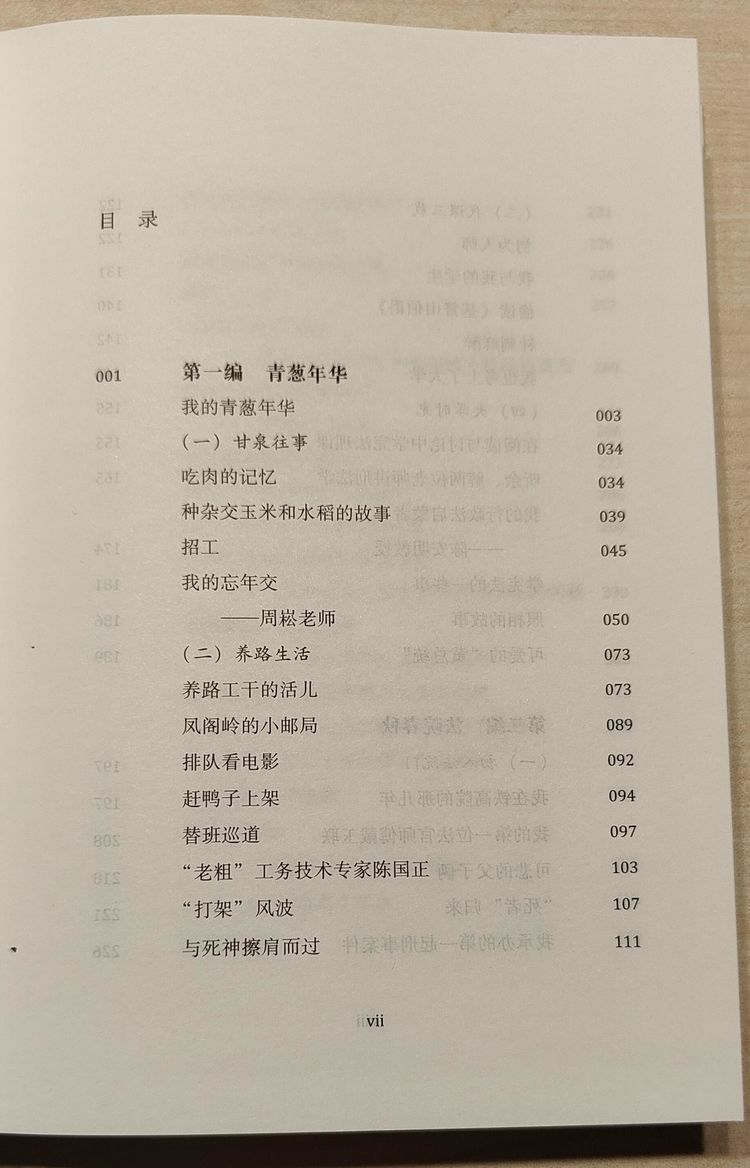

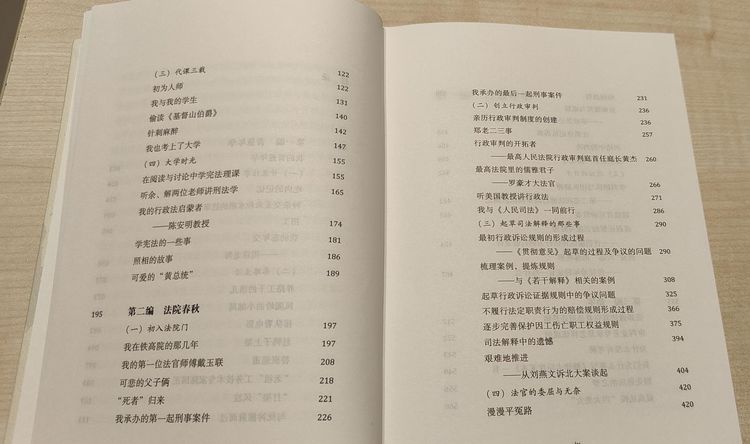

本书分为三编:第一编青葱年华。此编的开篇文是我的青葱年华。该文的内容是我从插队到读完大学的经历及感悟。此编分为四部分:一是我在陕西省甘泉县王坪公社(现在的石门乡)插队三年。在艰苦的生活中,了解知青运动的真实情况,同时故感受到了农民的艰难生活。在此部分,写了4篇有关插队时的事和接触人的随笔文章,此部分的小标题定为:插队往事。二是我在拓石工务段当了4年铁路养路工,当时铁路养路机械化水平很低,养路工干的活都是野外重体力劳动,工资相对高于一般工人,应当属于艰苦工作。铁路属于半军事化管理,相对其他部门管理相对规范,绝大多数铁路职工都还是在兢兢业业地进行工作,保障铁路的正常运转。因那时铁路仍受到四人帮的干扰,人们的思想受到左的影响,亦出现不少荒唐的事。此部分通过7篇随笔文章,记录了我所经历的真实故事,故小标题定为:养路生活;三是因身体原因,段里将我调到东口铁路子弟小学当代课教师。我名为初中毕业生,实为小学毕业生,显然不是一个称职的小学教师,可见那个年代对教育是如此不重视。尽管如此,我还是尽力做好此项工作。在三载代课期间,我努力学习了有关教育方面的知识,并虚心向其他老师请教,取得了一些教学经验,在任教期间相对来讲,还能马马虎虎说得过去。在这段教学经历中,了到解那年月 “读书无用论”影响太大,底层老百姓的子女是最大的受害者。打倒“四人帮”后,人们才开始重视教育。恢复高考后,才给所有人通过学习改变自己命运的机会。我抓住了这个机会考上了大学,从而改变了自己的命运。我通过五篇随笔文章,反映出我代课那段经历,故小标题为:代课三载;四是经过近两年的努力,我很幸运地考上了安徽大学,就读法律专业,在大学的四年时光里,通过老师们的精心教授,我从对法律知之甚少,到对法律有了较系统的了解,从而与法律结下不解之缘。通过五篇随笔文章,反映我的大学时光,故小标题为:大学时光。

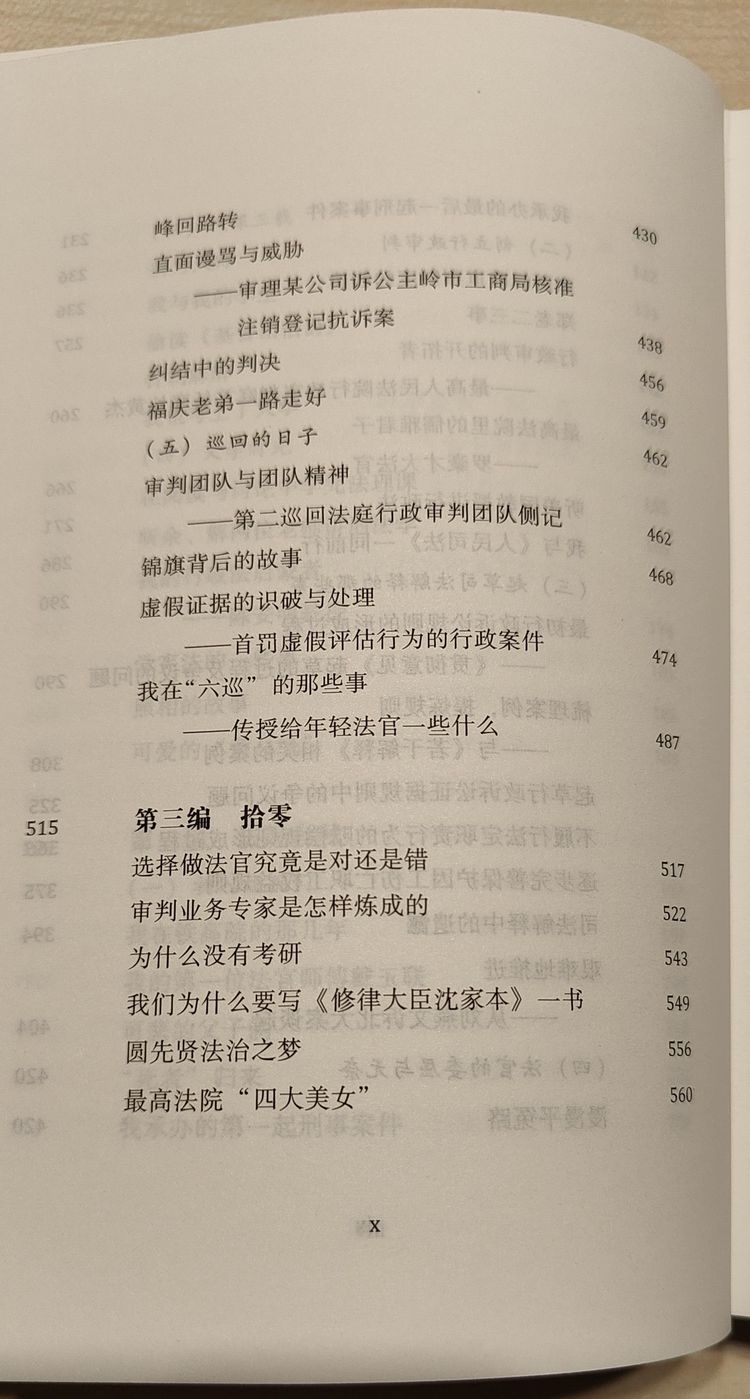

1983年大学毕业到退休,我都在法院系统工作,也就是说,将30多个春秋都奉献给了法院,故第二编定名为:法院春秋。到法院系统工作的前四年,是在铁路运输高级法院工作,当时正赶上“严打”,这四年先做的了两年半的书记员,后转为助理审判员,大多数时间都在刑庭审理案件,太了解法官们的甜酸苦辣,从老法官们那里感受到他们吃苦耐劳和严谨细致的工作作风,同时也发现他们缺乏系统的法律专业知识,只重视经验,忽视法学理论,法律专业毕业生与他们在思维上有很大的差异,对同一案件有不同的观念分歧。这四年可以说是刚入法院门,对法院工作仅仅是初步了解,故将有关反映这四年的随笔文章的小标题定名为:刚入法院门。1987年7月我调到最高法研究室后,就进入了行政法研究小组,开始研究有关行政诉讼制度,后参与了行政审判庭(以下简称行政庭)的筹备工作,1988年10月4日,最高法行政庭成立,我就成为行政庭的成员之一,从此在行政庭一直干到退休。期间经历了行政诉审判制度的初创直至初步完善的全过程,参加了一些重大行政案件的审理工作,参与了有关行政诉讼的司法解释起草工作,体会到行政法官的委屈与无奈。退休后,最高法二巡、六巡先后三年返聘我做行政审判工作。这段经历命名为:行政审判,共写了17篇随笔文章,讲述了行政审判工作在风雨中前行的故事和对我国法治建设的贡献以及我的感悟。从而反应出行政审判从无到有,逐步推进与发展的艰难过程。

最后一编是拾零,是上述两编不好归入有关对人生、事业的感悟和趣事等6篇随笔文章。

在此我深深感谢商务印书馆给予我的支持与激励,特别感谢王兰萍和高媛两位编辑,没有她们艰苦细致的工作,这本书也就难以问世。希望这本书对读者有所启迪,对自己人生的道路有所帮助。

作者:蔡小雪

2023年12月22日

先导目录