摘要: 1954年宪法草案初稿是个被学界忽视的重要宪法文本,其对于观察和研究中国宪法制度的设计和变迁具有很大的参考价值。宪法草案初稿中的国家主席制度由于是毛泽东亲自设计的,因而更加具有特殊性。该草案初稿蕴含了我国的制宪者对于国家元首制度的最初思考和设计,对于进一步理解中国的国家主席制度有着重要的意义。

关键词: 宪法草案初稿;国家主席制度;制宪;1954年宪法

国家主席制度是宪法中一项具有中国特色的政治制度。国家主席制度是在1954年宪法中首次出现的,随后在1975年宪法和1978年宪法中又被废除。1982年宪法制定时,又重新恢复设立了国家主席制度。自1982年宪法实施以来,国家主席制度发生了一些比较大的变化,最重要的变化可能就是1993年以后党的总书记、中央军委主席和国家主席的“三位一体”的领导体制的形成、完善和强化。那么在1954年制宪的时候,国家主席这一职位最初的形态是什么?当初起草宪法的时候,对这一职位有什么样的考虑,之后又有什么样的变化,这些问题对于我们观察和理解当下国家主席制度来说相当重要。

一、1954年宪法草案初稿的形成及其意义

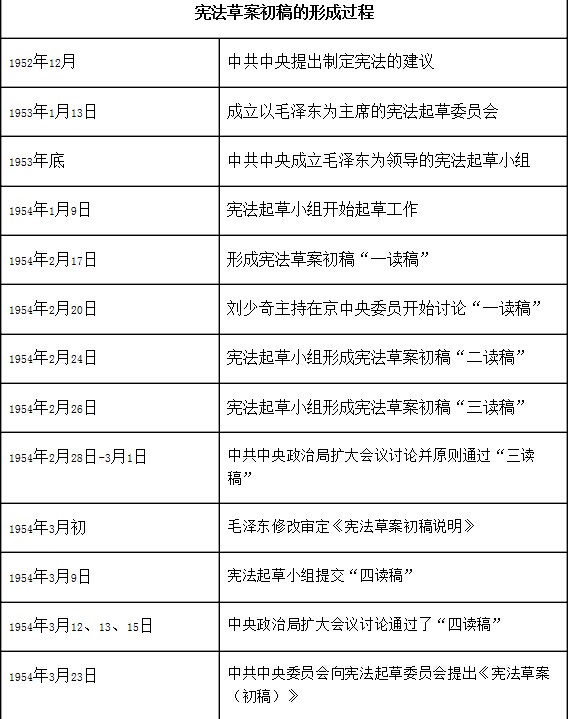

任何宪法的制定,首先必然会有一个起草的过程,先形成初步的草案,然后才能更进一步地讨论修改并完善。1954年宪法是我国的第一部宪法,这部宪法也有一个起草、修改并完善的过程。本文所探讨的1954年宪法草案初稿就是在这样一个过程中的重要产物。所谓的1954年宪法草案初稿,就是1954年3月23日由中国共产党中央委员会向宪法起草委员会提出的 《中华人民共和国宪法草案(初稿)》[1],其形成的大致经过如下表所示[2]:

从宪法草案初稿的形成过程来看,该初稿主要是以毛泽东为核心的宪法起草小组起草的,历时40天左右。从1954年2月底到三月初,在北京的中央委员会和中央政治局的成员也参与了对宪法草案的讨论和修改。

为什么说宪法草案初稿对于观察国家主席制度的形成尤为重要,原因就在于这个初稿反映了毛泽东为首的第一代领导人对于国家主席这一新的国家机构以及国家元首制度的认识和思考,而又由于初稿尚未经过长期间的反复讨论而被进一步修改完善,因此更容易观察到国家主席这一制度设计的初始形态。另外值得注意的是,毛泽东作为宪法的起草者之一应该清楚地知道新宪法中的国家主席一职非他本人莫属,因此相对于宪法草案初稿中的其他条款,有关国家主席制度的条款就更加特殊。

二、对宪法草案初稿中国家主席制度的文本分析

(一)对宪法草案初稿38-40条的分析

宪法草案(初稿)中关于国家主席的规定如下[3]:

第38条 中华人民共和国主席由全国人民代表大会选举。任何年满三十五周岁的享有选举权和被选举权的公民,都可以被选为中华人民共和国主席。

第39条 中华人民共和国主席任期五年。

第40条 中华人民共和国副主席的选举和任期适用本宪法第三十八条和三十九条的规定。

上述的三个条文是关于国家主席、副主席的任职资格和任期的规定。三个条文表面看起来似乎并没有什么特殊之处,但是实际上都非常的特别。

1. 国家主席35岁任职年龄的确定

在1949年的《中央人民政府组织法》中,关于中央人民政府主席是没有任职年龄限制的,既是因为毛泽东当选中央人民政府主席是人们的共识,规定年龄似乎显得没有必要,更重要的原因是该组织法下的中央人民政府实际上是个“议行合一”的政体模式,这种模式类似于议会内阁制,而议会内阁制下的政府首脑基本都是没有任职年龄限制的,只要达到了议员的选举条件就可以被选举为政府首脑。[4]而在1954年宪法草案初稿上,加上年龄限制这一条就表明该宪法的起草者希望更加忠实于辛亥革命以降的民主共和思想,忠实于共产党人反对封建世袭的承诺。

那么宪法草案初稿是如何确定35岁这个标准的呢?根据曾经参加制宪的董成美教授的回忆,大致的情况是这样的:关于国家主席需要多大年龄才能担任的问题,当时在北戴河田家英同志让我打电话请示毛主席,毛主席指示说,你们查一下资产阶级国家元首是多大年龄才能担任的。我查阅了一些资产阶级国家宪法,大多规定 35 岁到 40 岁以上,后来向毛泽东汇报,他说,写 35 岁好不好,以后国家主席的担任年龄就定为 35 岁。[5]按照董成美教授的说法,他是在参考了“资产阶级国家元首”的年龄以后向毛泽东汇报的,而当时可以参考的资产阶级宪法实际上主要是美国宪法和法国1946年宪法[6]。而美国宪法恰恰又规定总统的年龄限制是不能低于35岁,法国1946年宪法对于总统并没有年龄限制。因此,我国1954年宪法草案初稿中关于国家主席的年龄标准很有可能是参考了美国宪法的相关规定。当然,就35岁这个年龄标准而言,当时的民主德国宪法和捷克斯洛伐克宪法[7]都规定了总统的年龄限制是35岁,但由于这两个国家当时属于社会主义阵营,不属于资产阶级宪法的范围。不过,还有一种可能是毛泽东已经提前了解了民主德国和捷克斯洛伐克宪法关于总统任职的年龄规定,询问资产阶级宪法中的规定只是想找到更多的参照。

国家元首的年龄限制是一个非常重要的问题,尤其是对于中国这个经历了两千多年帝制的国家而言更是如此。古代的皇帝是没有年龄限制的,虽然嫡长子继承制可以使得年长的儿子在皇位继承上更具优势,但无法杜绝年幼皇帝继位的问题。在宪法中对国家元首的年龄进行限制,这对一个新生的共和国来说等于间接地废除了世袭制。

2. 任期问题

宪法草案初稿将国家主席的任期规定为五年。任职期限对于国家元首来说是非常重要的指标,也是衡量一个国家宪法是否科学的重要标准之一。过长或过短的期限都是不科学的。过短的任期无法形成并贯彻中长期的战略和政策,反而容易导致各种形式的急功近利;而过长的任期则容易导致专制独裁。宪法草案初稿中五年的任期规定并不是随意的,在笔者看来至少有两个比较明显的原因可以作为五年任期的理由:

第一,从1949年毛泽东担任中央人民政府主席到1954年全国人民代表大会召开,这之间正好是五年。实际上,毛泽东也把建国后的前五年看作是他的第一个任期。为了使前后两个任期的时间保持基本一致,因此选择五年的任期是有一定道理的。

第二,我国建国以后在经济上走的是苏联的发展模式,主要是以五年计划为发展规划和目标,也就是说每五年是一个发展阶段[8]。我国编制的第一个五年计划是从1953年到1957年,但是由于建设进度的加快,在1956年提前完成了第一个五年计划。如果说国家主席的任期与五年计划的时间段完全吻合,那当然是最好的制度安排,但是由于第一个五年计划的提前启动以及制宪活动由于种种原因而延误,因此导致国家主席的任期与五年计划的时间段不相吻合。这种不吻合的状态由于国家主席任期的固定以及五年计划的连续性,而难以得到有效的纠正,一直到目前两者也还是不能实现同步。

另外一个值得注意的地方是国家主席的任期与党代会的任期问题。在1954年制定宪法的时候,中国共产党的全国代表大会从1945年“七大”开始计算已经间隔了9年,并没有按照“七大”党章的规定每三年召开一次,这就使得全国人大与全国党代会之间存在一个较长的间隔期。1956年的“八大”党章规定党的全国代表大会每五年召开一次,而这个期限与1954年宪法中规定的全国人大的任期也不吻合,这样一种党代会与全国人大的任期不能同步的情况直到1982年宪法和“十二大”党章通过时才得到了改变,而从1954年到1982年近三十年间的错位既表明一个年轻的执政党在治国理政经验上的不成熟,也表征了该时期党政关系的不协调状态。对于一个有着健全组织体系并在社会有着强大威信的政党来说,很容易形成对过去革命、建设经验的路径依赖,从而有意无意地淡化国家机构的作用。其对党内制度建设的看重远远高于对国家制度的看重,按照毛泽东的“大政方针在政治局,其他国家机构只是去具体执行”的制度设想,国家主席与党代会任期的不一致就成为一件可理解性接受的事情。

关于国家主席的任期的问题,除了时间上的长短以外,任职届数亦是非常重要的内容。在宪法初稿草案中并没有关于任职届数的规定,那么合理的推定就是可以连选连任。这么一个重大的宪法漏洞制宪者们不可能不注意到,不过出于种种原因并没有将任期届数的限制性条款写入宪法草案初稿中。为什么说制宪者应该注意到任期届数的问题,因为不管是中共以往与国民党在协商立宪时的斗争经验,抑或是参考外国的宪法对于国家元首的任职届数的规定,这种重大问题都是不应该忽视的。毛泽东在介绍宪法制定时的参考文献时,指出要参考的外国宪法有罗马尼亚、波兰、德国、捷克等四国,其中德国和捷克规定有关于总统职位的设置,例如捷克宪法第70条第(1)款规定“总统连任不得超过两次。在连任期满后,必须经过七年,使得重新当选。”另外,1946年的中华民国宪法也明确规定,总统任期为六年,可连选连任一次。

那么可能有什么原因导致制宪者们没有把任职届数条款写入宪法草案初稿呢?笔者认为有以下几点可供考虑:

第一,出于对毛泽东本人的信任及对未来紧急情况的防备。事实上,在美国制宪的时候,也曾经碰到过这个问题,当时就有制宪会议的代表提出要限制总统的任职届数,但是代表们出于对华盛顿个人的信任,没有通过这一提议;在华盛顿第二任期结束发表告别演说的时候,他也曾表示过如出现战争,他仍将接受人民的召唤,统率军队出战。就中国当时的外部环境而言,并不比18世纪末的美国更好,实际情况是中国刚刚结束朝鲜战争,是否再次进入战争状态,殊难预料。因此在宪法中不规定国家主席的任期届数限制,应该可以看作是一种灵活应对外部局势的选择。由毛泽东在一段相对稳定的长时期内担任国家主席职务,可以保持国家和军队领导的稳定。另外,新中国建立时期的第一代领导人都正处于人生的盛年,从经验和年龄都处于人生的最好时期,他们所信奉的理想就是为国家、民族、人民的事业奋斗终身,乃至鞠躬尽瘁死而后已。从社会心理上也很难接受他们干完有限的任期就退休不干的事实。[9]

第二,假如写入任期限制,那么将有可能出现毛泽东是否已经有过一个任期(1949-1954)的争论,为了避免这种可能的争论,也为了使毛泽东在国家主席职位的任期上更具灵活性,因此没有加入任期限制的条款。

以上的几个原因都是笔者的一些推测,客观来说,共和国初建之时,各种制度在很大程度上还有赖于共和国的领导人来塑造。对于国家主席来说,加上宪法上的任期届数限制,自然是符合时代潮流的做法;但是即使不加入,只要领导人能够自觉退休并形成制度化的惯例,也未尝不可。当然,在宪法中加入关于国家主席的任期届数限制将不仅会约束国家领导人,也会使广大的人民群众树立起领导人有任期届数限制的意识。