【摘要】国家机构的职权设计是国家机构组织法制定和修改过程中的一项核心议题。长久以来,我国宪法和相关组织法在职权条款的概念使用、模式设计和职权划分方式上相对混乱,没有注意到不同国家机构职权设计的内在差异,以致对国家机关的职权性质和职权范围产生认知偏差和实践偏差。任务、职能、职权和职责是我国组织法中最为常见的职权设计概念;概括主义和列举主义是我国组织法上职权设计的两种基本模式;权力性质、事务类型、管辖范围或层级以及职权的重要性是我国组织法细化职权的主要标准。我国未来国家组织法的制定和修改,应当灵活运用职权相关概念,根据情况采用概括主义或列举主义模式,并且尽可能地采用职责与职权相分离的模式设计国家机构的职权。

【关键词】职权条款;国家机构;组织法;职权;职责

一、问题的提出

究竟该如何设计国家机构组织法中国家机构的职权,是立法实践中长期面临的一大难题。对于立法工作者而言,一个国家机构的职权究竟用什么概念来指称,究竟按照什么体例来规定,多项职权按照什么顺序来排列、相互之间是什么关系,很多时候会一半参考类似法律法规,一半凭自己的主观想象。在当前我国的法律体系中,各类组织法和相关法律法规对于国家机构的职权条款的规定方式并无一个统一的标准,我国《宪法》仅列举了全国人大、全国人大常委会、国家主席、国务院的职权,对于中央军委、监察委、地方各级人大和各级政府、民族区域自治地方、特别行政区、人民法院和人民检察院的权力,都交给法律进行具体规定。相关组织法在对宪法条文进行具体化的时候,各自职权条款的设计又各不一样。

一是概念的差异。有的叫职责,有的叫职权,有的叫任务,有的叫职能,有的叫权限,还有对这几个概念进行组合使用的情况,或者分别规定某一机构的职责和职权。这种称谓的混乱导致国家机构的权力与责任分不清楚,比如在权责清单的编制过程中,一些部门就发现编制了权力清单之后,没有必要再编制责任清单。

二是职权设计模式的差异。有的采用概括式,有的采用列举式,有的采用概括式加列举式,还有的采用概括式加正面列举再加反面列举。规定方式不一带来的问题是,只有概括式职权条款,国家机构的职权范围难以界定,同时采用了概括式和列举式之后,又很难说清楚概括性权力与列举的各项权力之间是何种关系,因为很多时候列举的各项权力并不一定都属于概括性权力的具体化,列举的各项权力之间也缺乏一个划分和排列标准。

三是职权细化方式的差异。有些职权条款是按照权力属性(立法、行政、监察、审判、检察)来列举权力,有的职权条款是按照事务类型(经济、文化、社会、环境)来列举权力;有的是笼统的,有的是具体的。多种职权划分标准的运用导致不同系统的机构与机构之间、同一系统的上下级机构之间权责不清。可能对于同一事项,多个部门有管辖权,或者一个部门的多个层级都有管辖权。这将会引发不同部门、不同层级国家机构之间的争夺权力和推诿责任。

诚然,任何一项立法都不可能对国家机关之间的权力进行完美切割,权力界限的模糊和交叉在所难免,相关的主要组织法中职权条款设计的诸多差异或许也只是立法机关具体情况具体分析的成果。然而,即便是立法实践中的具体情况具体分析,也有必要从理论上加以提炼,为未来的相关立法提供理论储备。在第十三届全国人大常委会立法规划中,拟在任期内提请审议的法律草案覆盖了全部的国家机构组织法。截至2020年11月,除了已经通过的《宪法修正案》《监察法》《人民法院组织法》《人民检察院组织法》之外,《全国人民代表大会组织法》已经公布了修正草案,《国务院组织法》和《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》均在修改草案的起草过程之中。在此背景下,对当前我国法律法规中的职权设计进行全面梳理和检讨有着理论和现实的意义。

二、“职权”及相关概念的界定

(一)职权条款中对“职权”及其相关概念的使用

我国1949年后的每一部宪法对各类国家机构的职权范围的列举式规定,普遍使用的是“职权”概念,但各类组织法和其他法律法规除了“职权”之外,还经常用到“职能”、“职责”、“任务”、“权力”等相关概念。梳理1949年后的国家机构组织法及相关地方立法,可发现这些法律法规在机构的职权设计上,基本以“任务”、“职权”、“职责”、“职能”这四个概念中的一个或两个来表述(参见表1)。

表1 我国有关组织法上“职权”及相关概念的使用情况

从表1可以清晰地看出,在中华人民共和国国家机构的职权设置上,“任务”和“职权”概念使用得最早。其中,“职权”概念最为主流。实际上,自1911年《中华民国临时约法》开始,近现代中国的宪法性文件绝大多数都用“职权”概念。1949年以后的我国《宪法》及各类组织法也普遍使用“职权”概念。“任务”的概念脱胎于革命时期的军事术语,目前我国的军事类立法中普遍保留了这一概念。“职责”和“职能”的使用基本是在改革开放之后,随着历次的党政机构改革逐渐流行开来,成为国家机构组织法上的重要概念。

我国相关军事法中的《人民防空法》《国防法》《人民武装警察法》同时使用了“任务和职责”,从这些法律的具体语境来看,“任务”往往以概括性条款的形式出现,指向相关国家机构及其工作人员的总体目标,而“职责”多以列举性方式规定机构负责的具体事务。2020年修订的《人民武装警察法》将2009年《人民武装警察法》的“任务和职责”改为“任务和权限”,更是明确列举了武警部队的21项任务,然后再列举武警部队在执行任务时可以采取的措施,即权限。2020年颁布的《香港特别行政区维护国家安全法》为了强调香港特别行政区维护国家安全的宪制责任,用的也是“职责”概念。

在我国,2018年制定的《监察法》第二章规定了“监察机关及其职责”,第四章规定了“监察权限”,列举了监察机关监察权的范围。《人民法院组织法》和《人民检察院组织法》自1979年至今,历经四次修改,都用“职权”概念,并进行了列举式规定,但在设计审判委员会的条款时则使用“职能”概念。在最近一次修改之前,这两部组织法在总则部分分别明确规定了人民法院和人民检察院的“任务”。2018年的修改虽然删掉了“任务”两个字,但任务条款并没有实质性改变。因此,可以看到,在《人民法院组织法》和《人民检察院组织法》中,实际上同时使用了“任务”、“职权”和“职能”概念。

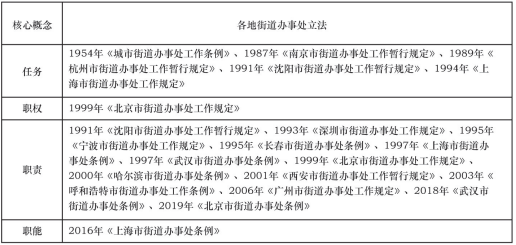

除了上述法律之外,还可以以地方上的街道办事处(以下简称:街道办)的组织立法作为一个参照。街道办虽然不是一级政府,但实际上起到了一级政府的作用。街道办的职权虽然没有全国性的统一规定,但各地的街道办条例和规章也可以作为国家机构组织法的一个重要组成部分。目前,全国共有十三个城市就街道办的组织和职权进行了地方立法。加上1954年由全国人大常委会制定、目前已经失效的《城市街道办事处组织条例》,先后通过的街道办立法共有20部。在这些条例和规章中,对于街道办的职权设置,都没有超过“任务”、“职权”、“职责”和“职能”这四个概念的范围(参见表2)。

表2 街道办组织性地方立法中“职权”及相关概念的使用情况

街道办组织性地方立法中的职权设计也全部用“任务”、“职权”、“职责”和“职能”这四个概念中的一个或两个来表述。从各地街道办立法的时间顺序看,可发现一个明显的话语转变。1954年出台的《城市街道办事处工作条例》规定了街道办的诸项“任务”,并影响了1987年《南京市街道办事处工作暂行规定》和1989年《杭州市街道办事处工作暂行规定》这两部改革开放后最早的关于街道办的地方立法。20世纪90年代,“任务”概念逐渐被“职责”取代。1991年出台的《沈阳市街道办事处工作暂行规定》第4条列举了“街道办事处的主要任务和职责”, 1993年出台的《深圳市街道办事处工作规定》则放弃了“任务”概念,转而以章标题的方式规定了街道办的“职责权限”。1994年出台的《上海市街道办事处工作规定》第6条列举了街道办的“主要任务”,但其第7条在列举街道办主任负责事项时又用到了“主要职责”,其第8条至第10条规定了街道办的三项权力。1999年出台的《北京市街道办事处工作规定》则是以专章的形式分别列举规定了“工作职权”和“工作职责”。此后的街道办地方立法均使用的是“职责”概念,惟有2016年修订的《上海市街道办事处条例》使用了“职能”概念。

(二)“任务”、“职权”、“职责”与“职能”

结合国家机构组织的变迁以及街道办组织法的制定和修改来看,笔者于本文中尝试对我国国家机构的职权设置中使用的四个核心概念做出如下界定。

1.任务

“任务”作为一个准军事概念,是革命时期的重要术语,指“应当实现的目标”。1949年后部分组织法沿用过“任务”一词,如1953年出台的《选举法》和1954年出台的《城市居民委员会组织条例》。然而,现行的国家机构组织法中,除了1990年出台的《居民委员会组织法》及各省制定的居委会组织法实施办法延续了1954年《城市居民委员会组织条例》的做法之外,“任务”概念仅残留在军事法之中。即便是在街道办组织性立法层面,1995年以后“任务”概念也被彻底放弃。现在,虽然也有很多的法律法规用“任务”,例如我国《宪法》序言规定了国家的根本任务,我国《刑法》《刑事诉讼法》《民事诉讼法》也分别规定了这些法律的任务,但这些法律中的“任务”仅仅是指向该领域的立法目标,并不直接用来进行国家机构的职权配置。

2.职权

“职权”作为一个严格的法学概念,是指国家机构针对某些事务以特定方式进行管理的法定权力。“职权”概念是国家机构组织法中的主流概念,我国宪法、国务院组织法、地方人大和地方政府组织法、人民法院组织法、人民检察院组织法等最为核心的国家机构组织法均采用“职权”概念。严格来说,“职权”是“职能和权力”的复合概念,并且以复数的形式出现。职能是按照事务进行类型化的,如经济职能、政治职能、军事职能等,权力往往按照属性进行类型化,较为常见的如立法权、行政权和司法权。不过,我国的各类组织法中的职权列举,往往以职能对权力进行类型化,甚至有一些列举项是权力,有一些列举项是职能、职责。

由于权力与职能并不完全等同,有些职能就是单纯的义务性规定,没有什么权力内容,因此组织法中只有职权列举的,往往并不能体现政府的全部活动范围。尤其是随着服务型政府建设和“放管服”改革,行政机关的大量权力被取消,或者变为服务性内容,区分职权与职能、职责的必要性凸显出来。街道办组织性地方立法最先开始有意识地区分“职责”和“职权”。1994年《上海市街道办事处工作规定》第6条列举了街道办的“主要任务”,其第8条至第10条规定了街道办的三项职权。1999年出台的《北京市街道办事处工作规定》分别规定了“工作职权”和“工作职责”,明确区分了“职责”和“职权”。2016年修订后的《上海市街道办事处条例》和《武汉市街道办事处条例》,虽然没有分章节,但都以列举的方式规定了街道办的“职责”,紧接着以逐条列举的方式赋予街道办权力。

在我国的国家法律层面,1995年出台的《人民警察法》第二章的标题虽然是“职权”,但从该章的具体内容来看,非常明显地区分了“职责”与“职权”。作为第二章的第1条,《人民警察法》第6条明确列举了公安机关人民警察的十四项职责,接下来的第6条至第18条逐条规定了人民警察的各种权力,结尾处的第19条规定了紧急情况下人民警察的职责。近些年制定或修改的组织法中,看似“职责”概念得到越来越多的使用,并大有取代“职权”的趋势,但实际上,任何组织法都是授权法,虽然职责往往在法律法规靠前的位置被集中列举,但随后会以逐条列举的方式一一规定机构的职权。

3.职责

“职责”与“职权”是一组相对应的法律概念,与职权不同的是,职责指向机构负责的具体事务,这些事务更多的是体现义务而不是权力。“职责”表明政府机关对哪些事务负有法定义务,而“职权”表示政府机关针对这些事务拥有哪些权力。权力总是带有强制性和惩罚性,而责任往往只是表明要做什么事情,事情的解决并不一定需要运用权力。出于控制权力的目的,国家机构在上下级权力划分时总是尽可能地把权力往上收,把职责往下放,导致越是到基层政府,机构的职责越多,权力越少。正如学者所言:“职责的落脚点是责任,侧重‘该做什么’;职权的落脚点是权力,侧重‘可做什么’。职责主要是从主体自身这一内在的视角来讲,意味着职责是自己的,不履责尽责将被问责追责;职权主要是从外在的视角来讲,意味着职权是具有对外影响的一种支配性力量,需要得到相对方的尊重、配合。”因为权力往往意味着一定的职责,但拥有职责并不一定就有相应的权力,所以组织法单单列举职权或职责,其实都不足以覆盖国家机构的权限及其活动范围。譬如权力清单制度,如果只是要求政府部门梳理和公开列举权力清单,最多能限制政府乱作为,却不能防止政府不作为。因此国务院同时推行责任清单,明确国家机构应当承担的职责。

最初,“职责”的概念是和“任务”联系在一起的,如1982年《关于国务院机构改革方案的说明》指出:“必须首先明确各部门及其所属机构的任务和职责范围。通过这次机构改革,一定要坚决改变那种分工不合理、职责不分明的状况。”军事立法中,军事机构的职权设计也用的是“任务和职责”。在街道办组织性地方立法中,可以明显看到“职责”如何取代“任务”成为街道办组织法中的核心概念。

现在更为常见的是,“职责”与“职权”作为一组概念出现,“分别为权力和义务的具象表达”。两者的区别在于以下四个方面。第一,理念不同。职权的提法更倾向于管理行政思维,而职责更倾向于服务行政的理念。第二,范围不同。虽说职权职责犹如一体两面的关系都由法律规定,但实际上政府机关可以通过内部规范强化职责范围,在法定之外能力之内增加一些服务行政的内容。第三,依据不同。职权只能来自宪法、法律、法规和规章,而职责在此之外还可以来自规范性文件,甚至仅凭服务行政的理念而不需要具体的规范依据。第四,类型化方式不同。职权划分往往是按照权力属性来列举的,而职责往往按照事务类型来列举。

4.职能

“职能”有点类似于社会学上的“功能”概念。从内容上看,职能可以指代机构的整体性职责,有时候也可以作为一个笼统性的概念指代所有的职权和职责。在美国法上,职能也是一个很宽泛的概念,包括了权限、权力、权利、特权、豁免、计划、项目、活动、职责和责任。职能概念在我国组织法中的大量使用是近些年来的事,1988年的国务院机构改革开始推行政府职能转变,要求实行“定职能、定机构、定人员编制”的“三定”方案。此后,“职能”概念随着国务院一次又一次的机构改革流行开来,并逐渐成为一个法律概念。在我国相关国家组织法层面,只有2018年《监察法》《人民法院组织法》《人民检察院组织法》使用“职能”概念,在街道办组织法层面,也只有2016年修订后的《上海市街道办事处条例》使用了“职能”概念。总体而言,“职能”是对职责尤其是核心职责的概括性表述。

我国相关各类组织法的总则部分的前几条中基本都有一个职能定位条款。例如,《监察法》第3条规定:“各级监察委员会是行使国家监察职能的专责机关。”类似的还有政府职能、审判职能、检察职能等称谓。《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》将“构建系统完备、科学规范、运行高效的党和国家机构职能体系”作为深化党和国家机构改革的目标,职责的合理配置则被视为职能体系建构中的一个具体问题。

1993年出台的《国家公务员制度实施方案》划分了三个公务员制度实施阶段,第一阶段要求“在确定‘三定’(定职能、定机构、定编制)方案的基础上,合理设置职位,将机关的职能分解落实到各个职位,明确各职位的职责任务和任职条件,制定职位说明书”。显然,职能是与整个机关联系在一起的,而职能分解给各个机构和职位之后就变成了职责。所谓的“职能转变”或“职能调整”都是对机构的全部或部分职责的变更。

综上所述,“任务”是强调机构设定的目标;职权是对国家机构总体性权力的具体化,比如国务院职权是对行政权的具体化,监察职权是对监察权的具体化,检察职权是对检察权的具体化;“职能”是机构设立目标所衍生出来的特定事项;职责则是对国家机构职能的具体化,指国家机构承担的具体公共事务。权力与职能、职权与职责都是一体两面的关系,但权力和职能用于界定国家机构的法律属性和功能定位,职权和职责用于细化国家机构的权力和职能,分别是对权力和职能的具体化。只不过权力和职权强调“可以用什么方式做”,职能和职责强调“应该做什么事情”。

三、国家机构职权设计的基本模式

根据职权法定原则,国家机构的权力来自于法律的授予。然而,法律授出权力的方式多种多样,涉及国家机构权力配置的条款有:(1)机关性质条款;(2)权力性质条款;(3)职权列举条款;(4)机构关系条款。机关性质条款和权力性质条款是对国家机构职权的概括性规定,职权列举条款和机构关系条款则是对国家机构职权的列举性规定。从各国宪法和组织法对国家机构职权条款的既有规定来看,职权条款的设计有主要有以下两种基本模式。

(一)概括主义

概括主义是指国家机构的权力来自于宪法或其他组织法的概括性规定,这种概括性规定是一种总体意义上(Generally)的授权,往往以权力性质条款的方式授出。最为典型的概括主义当属美国宪法中的授权条款(Vesting Clause)。美国《宪法》第1条第1款、第2条第1款和第3条第1款分别将立法权、行政权和司法权授予给了国会、总统和法院。中央与地方分权领域也经常用到这种概括主义的职权分配方式,地方自治权就是一种总体意义上的概括式授权。

概括主义的职权设计,意味着除非有法律的明确规定,否则这一类型的权力全部属于该机关所有。不过,概括主义并不必然排除职权的列举。恰恰相反,即便是概括主义,也需要职权列举条款的配合。例如美国《宪法》第1条第1款规定:“本宪法所授予的全部立法权均属于由参议院和众议院组成的合众国国会。”在该款之后,第1条第8款又列举了国会的权力:“国会拥有下列权力……。”该条第9款则反面列举了国会不得做的事项,如“不得通过公民权利剥夺法案或追溯既往的法律”。之所以在概括性授权条款之外,再以列举性条款列举国家机构的权力,有两个重要原因:一是概括性条款只是原则性规定,需要以例举的方式标明该项权力的主要内容,尤其是该项权力中最为重要的权能;二是概括性条款只是授给了该机关某一种性质的权力,实际上出于权力制衡或者协调配合的需要,宪法或组织法也会将其他性质的权力授给该机关。在后一种情形中,特定国家机关拥有两种以上不同性质的权力,因此它的全部权力并不能被概括性条款所容纳。例如,我国《香港特别行政区基本法》第23条授予香港特别行政区的国家安全立法权,在权力性质上就不属于高度自治权的范围,因此需要额外的授权条款授出。

在概括主义模式下,概括性条款与列举性条款的地位是不一样的,后者仅仅是对前者的细化或者补充,概括性条款中的权力并不以列举为限。换言之,列举仅仅是对该类型权力最重要权能的例举,并不代表对该类型权力的穷尽,未被列举出来的权力又被称为“隐含权力”(Implied power)。概括主义倾向于将某一种权力集中配置给某一机关,所以又可以被称为“一揽子授权”模式。

在国家权力的横向配置方面,我国宪法对全国人民代表大会、中央军事委员会、监察委员会、人民法院和人民检察院都采用了概括主义的模式。我国《宪法》第57条规定:“中华人民共和国全国人民代表大会是最高国家权力机关。”这个机关性质条款就是一个概括性授权条款,“最高”和“权力机关”意味着除非宪法另有规定,否则所有最重要的国家权力都应当由全国人大来行使。我国《宪法》第58条规定了全国人大及其常委会的国家立法权,第62条又详细列举了全国人大的16项职权。这16项职权中,前15项具体列举了全国人大作为最高权力机关所拥有的最重要的权力,第16项以兜底条款的方式规定了“应当由最高国家权力机关行使的其他职权”。这意味着全国人大作为最高国家权力不仅享有宪法明文规定的权力,还享有宪法未列举的权力。

这里要注意的一点是,美国宪法中国会职权的兜底条款即“必要且适当”条款的范围不能超出立法权的范围,因为在美国宪法体制下国会的性质就是立法机关。在中国宪法体制下,立法权仅仅是全国人大的一项职权,因此我国《宪法》第62条第16项的兜底条款背后的隐含权力并不限于立法权,而是一切全国性的重大权力。我国《宪法》第93条规定“中华人民共和国中央军事委员会领导全国武装力量”,表明中央军事委员会是我国掌管军事权的军事机关。对于监察委员会、人民检察院和人民法院,宪法均采用了机关性质条款加权力性质条款的概括性授权方式:监察委员会属于监察机关,独立行使监察权;人民法院属于审判机关,独立行使审判权;人民检察院属于法律监督机关,独立行使检察权。《监察法》《人民法院组织法》《人民检察院组织法》都是对我国宪法概括性授权的具体化。在国家权力的纵向配置方面,我国实行高度自治的特别行政区和实现民族区域自治的民族自治地方,都属于总体意义上的权力下放(devolution),因此,我国特别行政区和民族区域自治地方都采用了概括主义的职权设计模式。我国《香港特别行政区基本法》第1条宣告了中央对香港地区的主权,第2条授予了香港地区高度自治权。这里的高度自治权就是一种总体意义上的授权,它包括了立法权、行政权和司法权这三种性质的权力。我国《香港特别行政区基本法》第二章“中央与香港特别行政区关系”用第16条、第17条和第19条这三个条文对香港特别行政区的立法权、行政权和司法权分别作出了总体性的规定,这里采用的仍然是概括主义模式,并没有列举这三项权力的内容或范围。与之相反,中央的立法权和行政权都源自我国《香港特别行政区基本法》的明确列举。这部分权力被2014年《“一国两制”在香港特别行政区的实践》白皮书合称为“全面管治权”,但提出该概念的乔晓阳表示“全面管治权”仅仅是对我国《香港特别行政基本法》上中央权力的一个描述性概念,它并没有额外增加中央权力。

虽然民族区域自治权没有特区的高度自治权那么大,但我国《民族区域自治法》对民族自治地方的自治权的设计也是概括主义的模式。根据该法第4条的规定,民族自治地方的自治机关拥有两种不同性质的权力:一是我国《宪法》第三章第五节规定的地方国家机关的职权;二是依照我国《宪法》和该法以及其他法律规定的权限行使自治权。对于自治权的范围,我国《民族区域自治法》第三章“自治机关的自治权”做了逐条列举。

(二)列举主义

列举主义是指国家机关的权力来自于宪法和组织法上的列举性规定,在列举之外,国家机关并不享有所谓的隐含权力。一般而言,概括主义是在对国家权力进行初次分配(包括横行和纵向两个维度)时,将国家权力整体性地划分为若干种类,然后把一种权力配置给一类国家机关,其背后遵循的是机关与权力一一对应的逻辑。然而,当国家权力面临二次分配、三次分配甚至更多次的分配时,这种机关与权力的一一对应关系就很难持续了。因此,可以看到宪法上的几大国家机关的职权设计主要采用的是概括主义模式,但是越往下各类国家机构的职权设计就越倾向于列举主义。例如,我国《宪法》以概括主义的方式规定人民法院行使审判权,我国《人民法院组织法》在对审判权在各级人民法院之间进行二次分配时,没有办法再将审判权划分为几种不同性质的权力,而只能以列举的方式划定各级人民法院的管辖范围。列举主义清晰明了和具有可操作性的特点,决定了层级越低的国家机构,越依赖职权列举。比如,各地街道办事处的职权设计普遍采用的是列举主义。

在社会主义法治传统中,国家机构体系并不是按照权力类型化的标准设置的。根据任务来创设机关,再根据机关完成任务的需要来配置职权,是中国国家机构体系权力配置的一大特点。在1954年我国《宪法》颁行之前,新民主主义宪法文件在设计国家机构职权时普遍采用的是机关性质条款加职权列举条款的模式。直到1954年我国《宪法》颁行以后,权力性质条款才出现在宪法之中。在1954年我国《宪法》制定过程中,宪法起草委员会委员、时任最高人民法院副院长的张志让认为,以任务设置机关而不是因权力设置机关是社会主义宪法的原则性问题。“苏联宪法只‘立法权’用了‘权’字,别的地方都没有用(翻译本译成司法权,是因为找不出适当的字来,俄文原意是审判活动,没有权的意思),苏联是以活动区别机关的性质,而不是以权来区别,是为了有这些任务,才要设机关,而不是有这样那样的权,才来设机关,这里面也有原则问题。”也正是在这种权力配置思维的影响下,我国国家机构的职权设计普遍采用的是列举主义模式。

从比较法的角度来看,列举主义是各国宪法和各类机构组织法的常见选择。很多国家是在宪法中对国家权力进行初次分配时采用列举主义模式。例如,阿尔巴尼亚《宪法》第92条规定:“总统行使下列权力:(1)向议会通报情况;(2)根据法律行使赦免权;(3)……”捷克宪法通过概括性条款将立法权授予议会,但对总统职权的设计采用的却是标准的列举式规定。即便是在美国法上,国会、总统和法院之下的次级国家机构的职权设计采用的也是列举主义模式。“为了实现职能(Functions),法律才进一步规定机构可以行使的具体权力(Powers)。”美国国会创设的各类独立规制机构就是这种逻辑的产物,这些独立规制机构“是行政、立法和司法权力的混合物,它们前所未有地同时承载了三大分支的职能”。正是由于综合了不同属性的权力,这些机构的职权设计不可能采用概括主义模式,而只能通过列举的方式加以规定。

在国家机构层面,我国《宪法》对全国人大常委会的职权设计就采用了列举主义模式。我国《宪法》第57条虽然规定了全国人大常委会的性质是最高权力机关的常设机关,但这并不能被解释为一个授权条款。我国《宪法》第67条列举了全国人大常委会的22项职权,其中,前21项都是明确而具体的权力,最后一项为“全国人民代表大会授予的其他职权”,这就意味着除非全国人大额外授予全国人大常委会权力,否则全国人大常委会的权力以该条列举为限。从实践来看,全国人大常委会每次要行使超越我国《宪法》第67条列举的职权,都需要先取得全国人大的授权。

我国宪法对国务院对职权设计也采用了机关性质条款加职权列举的方式,但是国务院对职权设计究竟属于概括主义还是列举主义存在一定的讨论空间。我国《宪法》第85条规定了国务院的性质:中华人民共和国国务院,即中央人民政府,是最高国家权力机关的执行机关,是最高国家行政机关。”“执行机关”并不能被视为概括性授权,因为除了国务院之外,监察委员会、中央军事委员会、人民法院和人民检察院也都是国家权力机关的执行机关。“行政机关”的确是国务院的专属性质,但由于无论是我国《宪法》还是我国《国务院组织法》都没有出现“行政权”的概念,我国《国务院组织法》甚至都没有对国务院职权进行具体化,仅规定“国务院行使宪法第89条规定的职权”。照此理解,国务院的职权设计更接近于列举主义而不是概括主义。

在地方政府机关层面,特别行政区和民族区域自治地方之外的普通地方,在我国《宪法》上和我国《地方各级人大和地方各级政府组织法》上都没有概括性授权条款,其只享有宪法和《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》明文列举的权力。我国《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第7条列举县级以上地方各级人民代表大会的18项职权,第8条列举乡、民族乡、镇人民代表大会的11项职权,第28条列举县级以上地方人民代表大会常委会的11项职权。这些条文都是明确列举,且没有兜底条款。该法第35条列举县级以上地方各级人民政府的10项职权,第36条列举乡、民族乡、镇人民政府的9项职权。这两条都有兜底项即“办理上级人民政府交办的其他事项”,但所谓“交办事项”是上级政府对自己法定职权的转移,不能作为概括性职权的法律依据。

列举主义,包括概括主义模式下的职权列举条款,主要有三种体例。

一是逐项列举,即在一个条文中列举多项职权。逐项列举简单明了,是职权设计中最常见的一种方式。宪法和宪法创设的各大国家机关的组织法基本上都运用了逐项列举的方式来设计职权。

二是逐条列举,即以多个条文列举多项职权。逐条列举往往运用在较为复杂或较为技术化的职权设置上。比如,警察权拥有较强的强制性,立法者在设计警察权的具体权能时不能简单列举,而需要在每项具体权力前面设置动用该项权力的各种前提条件。这样一来,人民警察的每一项权力都变得相对复杂,因此我国《人民警察法》是以专章的形式逐条列举公安机关各项职权的。

三是逐项列举加逐条列举,即在一个条文中列举多项职权,再在其他条文中规定该国家机构的某些职权。在逐项列举之外,再逐条列举某些职权,有时候是为了强调某项特定职权的重要性,有时候是为了做进一步的补充,有时候只是单纯追求形式上的美观。比如,我国《宪法》第58条规定全国人大及其常委会行使国家立法权,第62条在对全国人大职权进行逐项列举的时候,进一步界定了全国人大立法权的范围是制定“基本法律”,在第62条列举的16项职权之后,第63条逐项列举了全国人大罢免权的范围,第64条又进一步解释了全国人大修宪权的行使程序。

逐项列举和逐条列举共同面临的一个问题是,各项或各条之间按照何种逻辑关系进行排列。回答这个问题之前,应当首先弄清楚单项职权的内在结构。职权这个概念,分解开来就是“职”(function)和“权”(power),也就是“事务类型+权力类型”。“权”本身只是代表一种抽象的支配力,“职”则代表事务类型,借助于事务类型,抽象的权力才能被分解为具体的职权。国家权力的初次分配,就是按照权力的性质划分为几种基础性权力——中国宪法中国家权力大致被分为立法权、行政权、军事权、监察权、审判权和检察权。国家权力完成初次分配之后,还要进行二次、三次分配,这时候就要引入更多的事务类型的划分方法,在权力前面加更多的限定词。国家机构组织法在逐项或逐条列举权力的时候,可供选择的方案有:(1)根据权力类型进行排列;(2)根据事务类型进行排列;(3)根据管辖权范围或管辖层级进行列举;(4)按照职权的重要性进行排列。立法毕竟不是一个纯形式逻辑的游戏,职权设计必须针对现实问题考虑轻重缓急,所以现实中的任何一部组织法对国家机构职权的列举都很难将某一种逻辑贯彻到底。例如,我国《宪法》第89条规定的国务院18项职权就同时运用了不同的列举逻辑:第一项是行政立法权,属于行政权和立法权组合的产物,第二项至第四项是国务院外部关系的职权划分,第五项至第十二项是行政事务的管理范围,第十三项至第十七项属于被单独列举出来的行政事务中的重大事项,第十八项是一个兜底条款。

四、国家机构职权设计的体例考量

鉴于职权设计的实体问题需要结合具体的国家机构组织法才能进行,笔者于本文中将暂且抛开实体内容不谈,单从体例角度,指出国家机构组织法中的职权设计应当注意的以下几点。

第一,究竟用什么概念来列举国家机构的多项职权,实际上并没有一个固定的公式,可以根据实际情况灵活处理。至少从宪法的层面来看,用职权、职责、义务、权力或者根本不用任何词并没有实质性影响。阿尔巴尼亚《宪法》第92条在列举总统职权时用的是“权力(powers)”。爱尔兰《宪法》第12条第1款规定总统“行使和履行宪法和法律授予的权力和职能(exercise and perform the powers andf unctions)”。黑山共和国《宪法》第82条列举了议会包括通过宪法、制定法律在内的20项职责(responsibility),最后一项的其他职责用的是duties。克罗地亚《宪法》第81条则是直接规定:“克罗地亚议会有权(shall)……”不过,在宪法之下的国家机构组织法还是要慎重选择适当的职权概念。这些概念大体可以分为指向“事”的任务、职能和职责,以及指向“权”的权力、职权和权限。任务一般用于总则部分设定国家机构的总体职责,职能一般是将任务分解为几个方面,职责则是对职能的详细列举。一些缺乏独立法律地位的机构,比如内设机构、议事协调机构、决策辅助机构等,最好用“职能”或“职责”。权力、职权和权限的区别不大,可以根据表达需要灵活运用。

第二,具体国家机关的职权设计究竟采用概括主义模式还是列举主义模式,取决于机关的性质及其职权范围。一般而言,越是上层的国家机构越适合采用概括式,这样国家机构的运作空间更大,能够适应不同时期公共政策的变化;越是下层的国家机构越适合采用列举式,因为下层的国家机构往往需要落实执法,需要操作性更强的职权设计方式。国家机构的职权能逐项列举的就逐项列举,实在不能逐项列举的可以采用逐条列举作为补充,并且要适当运用反面列举的方式划定国家机构职权范围。当然,国家机构的职权不一定要全部集中规定在某一条或某一章甚至某一部法律之中,很多国家机关的职权都是分散在一部法律的各个章节或者不同的法律法规之中的。因此,在设计职权的时候,还要注意这些散落在其他部分的“楔子条款”。这类“楔子条款”有的是为了协调不同部门之间的工作,有的是为了权力制约,用好这些条款对于国家机构体系的现代化至关重要。

第三,尽可能地采用职责与职权相分离的模式。过去很长一段时间里,我国组织法上的职权设计并不规范,各种概念术语混同,“权”(权力/权限/职权)与“责”(任务/职能/职责)没有得到严格区分。在管理学上,职权设计是企业管理过程中一项重要的课题,该领域的学者很早就将职权与职责进行了区分。在组织法的职权设计上,已有一些法律法规尝试对职权与职责进行分别列举。最早采用这种职权与职责分离结构的是1994年出台的我国《审计法》。该法第三章逐条列举了审计机关的职责,第四章逐条列举了审计机关的权限。1995年出台的我国《人民警察法》第二章的标题虽然是“职权”,但该章一开始就以逐项列举的方式规定了人民警察的14项职责,再以逐条列举的方式规定了人民警察在履行职责中可以运用的若干权力。2018年出台的我国《监察法》也采用了职权与职责分章列举的体例。其第二章“监察机关及其职责”中的第11条逐项列举了监察委员会的三项职责——监督、调查和处置,第四章“监察权限”逐条列举了监察权的具体权力。2019年出台的《北京市街道办事处条例》也是在其第10条逐项列举了街道办事处的7项职责,接着于其第11条逐项列举了街道办事处的7项职权。这种职权与职责相分离的设计体例,代表了未来组织法的方向。过去我国法上的有些规定没有做出此种区分,导致国家机构相互之间权责不清,政府各部门之间争夺权力和推诿责任,上级机关有权无责,基层机关有责无权,影响了国家治理的效能。

五、结论

党的十九大报告明确提出要“完善国家机构组织法”,目前《全国人民代表大会组织法(修正草案)》刚刚结束了第一次征求意见,其他各主要的组织法修改也已列入全国人大立法规划,另外还有学者提议制定国务院所属部门的组织法。在此背景之下,强化国家机构组织法的基础研究对于这些国家机构组织法的修订或起草意义重大。国家机构的职权设计是国家机构组织法研究中的一项核心问题,虽然我国学者们随着这一轮党政机构改革的热潮展开了多样化的研究,然而,到目前为止,国家机构的职权设计问题尚无人问津。笔者于本文中通过对国内外组织法规范的系统梳理,辨析了职权设计中的若干核心概念,提炼了职权设计的两种基本模式,并指出了职权设计在体例上应当考虑的基本方面。随着国家机构组织法修订工作的逐步推进,国家机构职权设计中的实体性问题也会浮现出来,这些实体性问题的能否得到解决,在很大程度上取决于学界能够提供的理论储备。